9 Febbraio 2010 § § permalink

Antonio Moresco è uno degli scrittori più interessanti del panorama italiano degli ultimi decenni. La sua non è una scrittura per amanti delle belle lettere, della frase flautata, della trama suadente. È letteratura come schiaffo che risveglia e disturba, che fissa gli occhi dove spesso evitiamo di guardare; non, o almeno non solo nel senso della denuncia, ma della rimozione inconscia. Quel tipo di letteratura che non si legge per sognare ma che della visionarietà fa un mezzo per risvegliare l’attenzione sul nostro modo di essere al mondo.

Ovvio che non si tratti di una letteratura dalla vita editoriale facile, e per chi volesse farsene un’idea il suo recente Lettere a nessuno, pubblicato da Einaudi nel 2008, può essere una lettura illuminante – a tratti esilarante, più spesso drammatica e sconfortante. Ma il suo libro maggiore, fortissimo e per certi versi sconvolgente, è Canti del caos (parte I, II e III), pubblicato da Mondadori l’anno successivo.

È in questo quadro che vorrei segnalare un bellissimo racconto – o forse più esattamente pièce teatrale – intitolato Duetto, compreso nel volume Merda e luce (Effigie, 2007). Mette in scena un dialogo immaginario tra Maria Callas e la tenia, il verme solitario che, secondo una vecchia leggenda del mondo operistico, il soprano avrebbe volontariamente ingerito allo scopo di perdere peso.

Crescendo nelle sue viscere attraversate dallo sconvolgente fenomeno del canto – che proprio dalle viscere nasce per diffondersi nella siderale luce dello spettacolo e dell’arte – la tenia lentamente impara a cantare, tanto da diventare un contrappunto interno alla voce della grande artista che la ospita, e uno degli elementi che la rendono inimitabile e misteriosa per tutto il suo pubblico.

Duetto è una lettura che, lo ripeto, potrebbe anche disturbare, ma che sicuramente parla di qualcosa di molto profondo e importante per chiunque ami la musica e più in generale l’arte e la letteratura. È una lettura che porta alla mente la domanda fondamentale su dove nasce la voce di un artista. E lo fa in un modo che solo un grande scrittore potrebbe escogitare.

Il racconto può essere scaricato in formato pdf dal sito della rivista Il primo amore.

«Non ne potevo più di tutta quella massa di lardo che era cresciuta col tempo attorno alla mia voce. Che la mia voce dovesse uscire da quella botte di grasso in forma di donna. Volevo sbarazzarmi di quel fardello perché rimanesse solo la voce, la mia voce. Si sentisse e si vedesse solo quella mentre spalancavo sui palcoscenici dei più importanti teatri del mondo la mia grande ciabatta greca incendiata dal rossetto sotto gli occhi sfavillanti e bistrati, quasi fuori dalla testa nello sforzo e nell’ebbrezza del canto. Voi là al buio, nelle grandi sale di velluto e d’oro, come altre creature ammaliate e impietrite di fronte al canto inventato dell’usignolo su un ramo, negli anfratti della terra, dell’aria. Oh, io capisco, io lo so cosa prova il corpicino ricoperto di piume dell’usignolo che si espande attraverso il canto! Cosa può provare l’allodola in un campo di grano mentre lancia il suo richiamo sessuale!»

8 Febbraio 2010 § § permalink

Gentili Signori,

Leggo e rileggo con grande stupore la pagina dedicata a Piero Buscaroli su Tuttolibri. L’immagine che vi si dà sia dello scrittore e critico musicale, sia soprattutto dell’uomo pubblico – anche attraverso domande solo apparentemente provocatorie – è quantomeno fuorviante. La sua affermazione di aver passato la vita “dalla parte dei vinti” è inoltre incongrua con il semplice dato di fatto, oggi spesso occultato, che quelli che nell’articolo sono definiti vinti da molti anni sono tornati vincitori. E non parliamo certo dei “vinti” di Nuto Revelli.

Nell’articolo si omette, sicuramente per caso, di ricordare che Piero Buscaroli fu candidato alle elezioni europee del 1994 per Alleanza Nazionale, partito non da ieri al governo. Che ha diretto una collana di libri per Mondadori, e che dallo stesso editore sono pubblicati alcuni dei suoi saggi – non esattamente l’editore dei vinti, come si sa. Forse una parola potrebbe essere il caso di dirla, inoltre, su questi saggi, in un inserto dedicato all’editoria. Ma non importa; sarebbe chiedere troppo. Tralasciamo anche sull’assurda ricostruzione del famoso schiaffo a Toscanini, che addirittura sarebbe da attribuire a un “ragioniere” antifascista.

È invece l’immagine complessiva di colto e malmostoso Céline, un “perdente” controcorrente e coraggioso, che dall’intervista potrebbe derivare ad essere semplicemente assurda. Buscaroli afferma di non avere letto nulla di ciò che, sulle rovine e sul sangue, ci ha aiutato a ricostruire una coscienza civile europea accettabile “per non inquinare” le sue idee e la sua lingua; che è stato deluso non solo dal fascismo – sembrerebbe per non avere combattuto la guerra al fianco dei nazisti con sufficiente convinzione – ma anche da Hitler per non avere avuto il coraggio di invadere l’Inghilterra. E le sue idee “non inquinate”, poi, quali sono? È forse un’idea non inquinata sostenere che Hitler non sapesse dell’olocausto? O è un atroce, esibito sberleffo a milioni di vittime innocenti? È normale che si lasci passare tutto questo? Può pensare un giornale come La Stampa che si tratti delle idee eccentriche di un dandy di destra?

Di certo l’intervistatore poteva aspettarselo, visto che il Buscaroli è famoso per la “purezza” delle sue idee. Tutti si ricorderanno la risposta che diede a Maria Latella, quindici anni fa, sul Corriere della Sera, parlando di parole belle e parole brutte: “Sconsiglierei inoltre il termine gay. La destra dovrebbe chiamarli correttamente froci o checche. Andrebbero spediti in campo di concentramento”. Quanta sensibilità estetica, quale purezza in questi pensieri.

Buscaroli non è Céline, mi dispiace per l’intervistatore. Non è neppure Praz, nonostante lo sdilinquimento crepuscolare per le “due sedie Biedermeier, accanto al pianoforte Erard del 1856” che salta fuori nella tristissima coda dell’articolo. E tanto meno è Leo Longanesi. Assisto ogni settimana alla parsimonia con cui libri importanti vengono trattati fra le colonne di Tuttolibri, fra i pochissimi inserti letterari rimasti sulla stampa italiana. Onestamente non mi aspettavo tanta generosità nei confronti di queste vergognose elucubrazioni.

Cordialmente,

Sergio Bestente

Qui è possibile scaricare l’intervista di Bruno Quaranta a Piero Buscaroli, pubblicata sull’inserto letterario della Stampa ‘Tuttolibri’ il 6 febbraio 2010.

8 Novembre 2009 § § permalink

Solo per dire che non ho abbandonato Fierrabras; è unicamente una questione di tempo, che al momento non c’è. Ed è anche per dire che i fumetti di Tom Gauld sono qualcosa di splendido.

20 Ottobre 2009 § § permalink

Chi lo ha seguito nel corso degli ultimi due anni probabilmente si era già accorto che qualcosa stava succedendo. The Rest is Noise, il blog di Alex Ross, è una delle più importanti iniziative personali offerte dalla rete nel campo della critica musicale. Avviato se non ricordo male nel 2003, per almeno 4 anni ha rappresentato una fonte sempre interessantissima di informazioni, riflessioni e recensioni dal mondo della musica classica (ma con parecchie ‘digressioni’ in altri territori musicali e culturali). Nel frattempo il suo libro prendeva forma e così, accanto alle bellissime ‘classifiche’ dei dischi più rilevanti, accanto ai tanti approfondimenti, alle sempre un po’ malinconiche foto di paesaggio, comparivano di volta in volta bellissimi stralci storico-musicologici dedicati a Strauss, a Mahler o a Nuncarrow. Poi, mentre l’uscita del libro si avvicinava, i post hanno cominciato a rarefarsi. Era evidente che il cosiddetto ‘daytime work’, il lavoro che ci aiuta a campare, stava soffocando quello sul blog; per periodi di intere settimane sono comparse solo le recensioni e gli articoli che Ross scriveva per il “New Yorker”, ogni tanto lasciava addirittura la mano a un amico e collega, per tenere in vita il sito in sua assenza. Dopo l’uscita del libro le cose peggiorarono addirittura: il successo ha portato con sé le presentazioni, le traduzioni, le revisioni, i premi e via dicendo. Insomma, tutto lasciava presagire che Ross avrebbe mollato la rete, l’amica che l’aveva aiutato a crescere in questi anni.

La sorpresa è arrivata con un post del 14 ottobre. “The Rest is Noise” fa come l’Araba fenice, e si incenerisce per rinascere: ecco dunque Unquiet Thoughts, Pensieri inquieti – è il titolo del bellissimo primo Song del primo libro di arie e canti pubblicato da John Dowland (First Book of Songs and Ayres, 1597), in cui Dowland decide di non tacere, e anzi di “tell the passions of desire / Which turns mine eyes to flood, mine thoughts to fire”, esprimere le passioni del desiderio che tramutano gli occhi in diluvio e i pensieri in fuoco.

È un salto in avanti o un passo indietro?

Ma oltre a segnalare il nuovo e senz’altro interessante blog di Ross, vale forse la pena di notare alcune cose. “Unquiet Thoughts” è uno dei molti blog ospitati dal sito del “New Yorker”, cioè di uno dei migliori periodici letterari americani. Una colonna della cultura americana, ma una colonna fatta di carta, con tutto quello che ne consegue. Il sito del “New Yorker” riflette le difficoltà e le speranze di tutti i siti dei periodici cartacei di alto livello: non raccolgono pubblicità (o ne raccolgono poca), rappresentano un costo spesso poderoso, ma semplicemente non possono non esistere. Fino a un paio d’anni fa il sito del “TLS”, il più aristocratico tra i grandi periodici letterari, era quasi una pagina fissa; se volevi ti abbonavi (per posta) e loro oltre a mandarti il giornale imbustato nel nylon ti davano l’accesso a una cosiddetta ‘versione elettronica’, in realtà un pesante file pdf dell’impaginato prestampa; ora il sito del “TLS” è stato riassorbito nel grande calderone del sito del “Times” (nella rubrica ‘entertainment’!), arricchito e democratizzato nell’offerta gratuita (Murdoch permettendo), ma sempre con un forte riferimento alla carta stampata. » Read the rest of this entry «

3 Ottobre 2009 § § permalink

Riemergendo faticosamente da un periodo di lavoro molto intenso (è un modo per giustificare il lungo silenzio di Fierrabras), trovo questo articolo di Pierre Assouline nel suo blog “La République des Livres” (sul sito di “Le Monde”), e lo segnalo per una curiosa coincidenza.

Finalmente un grande libro

Come mi capitò di scrivere in un post della fine del 2007, una delle letture musicali più appassionanti del 2008 (probabilmente il miglior testo sulla musica da molti anni a questa parte) è stato il libro dedicato al Novecento musicale da Alex Ross, il bravissimo critico del “New Yorker” il cui blog da sempre figura nella lista dei siti preferiti di Fierrabras (anche se da quando è uscito il libro si è come prosciugato: destino di tanti bellissimi blog negli ultimi tempi: prima o poi converrà parlarne).

The Rest is Noise, il libro di Ross, è una splendida sintesi delle tante e diverse linee di sviluppo del Novecento musicale; Ross è un profondo conoscitore della musica americana, eppure curiosamente si tratta di un libro profondamente europeo. Europeo perché è basato sui valori, le curiosità, il modo di ragionare e di guardare al bello e al brutto che costituisce la forza (e forse per certi aspetti anche il limite) della cultura europea. Dicono che New York sia la città più europea degli Stati Uniti, e allora bisognerebbe dire che è un libro profondamente newyorkese.

Se mi chiedessero che cosa contiene di rivoluzionario The Rest is Noise, non saprei rispondere su due piedi alla domanda. Basta sfogliarlo per capire che non si tratta di un libro che vuole cambiare le idee di alcuno: non c’è, per dire, lo spirito battagliero della History of Western Music di Taruskin (per citare un’altra opera importante degli ultimi anni). Gli equilibri, gli spazi, le parole su ogni aspetto del mondo musicale sono gli stessi che presumibilmente gli destinerebbe un buon professore di un nostro conservatorio. Strauss, Mahler, Schoenberg, Stravinsky, e via via come di consueto (come è giusto direi), il jazz, fino al minimalismo e al postminimalismo. Ognuno poi ha le sue piccole fissazioni: chi ha seguito il suo blog sa che Ross adora Sibelius, e naturalmente le venti pagine del capitolo “Apparition from the Wood” (sottotitolo quasi compassionevole “The Loneliness of Jean Sibelius”) sono un concentrato di amore e competenza; d’altro canto, per chi scrive, le quattro striminzite pagine dedicate a Bernstein sembrano piuttosto pochine; tra l’altro ben scritte, ma non certo esaurienti. Ma si sa: ognuno ha le sue passioni.

Forse dovendo spiegare perché quello di Ross è un grande libro metterei al primo posto tre elementi: il linguaggio, il taglio con cui la materia è presentata, lo spirito didattico. Ross scrive con una fermezza e un equilibrio nel giudicare, con una competenza tecnica e un rispetto per le diverse correnti estetiche che non è merce comunissima tra le storie della musica non scolastiche. Ma accanto all’aspetto tecnico, ciò che colpisce è la sua voglia di descrivere i personaggi, le atmosfere, gli incontri straordinari che chiunque decidesse di percorre le strade del Novecento musicale farebbe. Un gusto che non rifiuta l’aneddotica senza renderla bozzetto o peggio ancora pettegolezzo. » Read the rest of this entry «

8 Settembre 2009 § § permalink

Con gialle pere scende

E folta di rose selvatiche

La terra nel lago,

Amati cigni,

E voi ubriachi di baci

Tuffate il capo

Nell’acqua sobria e sacra.

Ahimè, dove trovare, quando

È inverno, i fiori, e dove

Il raggio del sole,

E l’ombra della terra?

I muri stanno

Afoni e freddi, nel vento

Stridono le bandiere.

Mit gelben Birnen hänget

Und voll mit wilden Rosen

Das Land in den See,

Ihr holden Schwäne,

Und trunken von Küssen

Tunkt ihr das Haupt

Ins heilignüchterne Wasser.

Weh mir, wo nehm ich, wenn

Es Winter ist, die Blumen, und wo

Den Sonnenschein,

Und Schatten der Erde?

Die Mauern stehn

Sprachlos und kalt, im Winde

Klirren die Fahnen.

Si può anche solo immaginare poesia più bella e profonda di Hälfte des Lebens, “Metà della vita”, di Friedrich Hölderlin? Credo di non esagerare se dico che si tratta di una delle più belle della letteratura europea. Quella prima strofa così sensuale, con una divisione che è un inno alla completezza: la superficie dell’acqua che separa il visibile dall’invisibile, e tutto che sembra volere trapassare, felicemente, da una parta all’altra; la terra con i suoi frutti dell’esperienza – le pere mature – e i suoi fiori selvatici – le rose –, i cigni che nuotando immergendo il collo, “ebbri di baci”, in un sacro, sensuale abbraccio. E l’altra metà, quella dell’inverno, fatta di elementi infertili e impenetrabili – i muri freddi e muti – di segnali privi di desiderio e volontà – le banderuole al vento. Com’è lontana la fiducia nel ciclico tornare delle stagioni che tanta parte della cultura occidentale aveva nutrito, dalla natura di Lucrezio ai meravigliosi mesi di Benedetto Antelami nel battistero del Duomo di Parma – e sul portale del Duomo di Fidenza e su quello di Cremona, e di chissà quante altre architetture romaniche – dai concerti delle Stagioni di Vivaldi a quelle di Haydn. Quello che viene piuttosto da chiedersi e se Wilhelm Müller, l’autore delle poesie che poi Schubert, con folgorante intuizione ha raccolto nella Winterreise, “Viaggio d’inverno”, conoscesse questa poesia. La raccolta di Müller era stata pubblicata sulla rivista “Urania” nel 1823. L’immagine della banderuola segnavento, ‘die Wetterfähne’, così lacerantemente trasfigurata da Schubert, sembrerebbe quasi una citazione letterale. Si potrebbe persino dire che in questi 14 versi sia prefigurato in breve l’intero ciclo schubertiano. » Read the rest of this entry «

29 Giugno 2009 § § permalink

È da poco arrivato in libreria l’ultimo saggio di Marc Fumaroli, Chateaubriand. Poesia e terrore. Poderoso (circa 800 pagine), scritto con l’intelligenza, la chiarezza e l’estrema erudizione che sono consuete a questo coltissimo studioso; la veste tipografica è poi quella, ineccepibile e attraente, della collana ‘Il ramo d’oro’ della Adelphi. L’ho preso, l’ho sfogliato, ne ho letto un paio di pagine e poi l’ho riposto sullo scaffale del libraio. So che non riuscirei mai non dico a finirlo, ma neppure a superare il centinaio di pagine; nei libri di Fumaroli si entra come un grande museo, in ogni pagina c’è qualcosa da imparare, ma si fatica molto a capire dove ci stanno portando, e ogni tanto si sente il bisogno di cercare una finestra per capire dove ci si trova. Non è solo che non condivido per nulla le tesi di fondo di pressoché ogni suo libro, ben esposte in questo post di Luigi Castaldi; la verità è che difficilmente arrivo a cogliere l’ideologia antimoderna, perché è lo stile a tradirla prima di ogni ragionamento, e non riesco a entrare in sintonia con una scrittura che sembra fatta unicamente per sé stessa.

Scrivo questo non solo per il libro, ma perché alcuni giorni dopo avere visto il libro, mi sono imbattuto in una recensione pubblicata da Libération alla nuova fatica letteraria dell’instancabile Fumaroli, uscita nel frattempo in Francia. Firmato da Philippe Lançon e intitolato spiritosamente Il mangiatore d’ozio (con un gioco di parole sul ‘mangiatore d’oppio’ di de Quincey), si tratta di un pezzo feroce e talvolta eccessivamente sarcastico, scritto tuttavia con quel coraggio e quella spregiudicata serietà che sempre si vorrebbe trovare in una recensione. Vi si dicono cose che non valgono solo per Fumaroli – che Lançon definisce “il più intelligente dei vecchi tromboni”, ma che si potrebbero facilmente trasferire a una buona parte della nostra ‘cultura erudita’. Ne traduco qui il passaggio più interessante:

Se finora abbiamo seguito volentieri Fumaroli nella sua fumisteria erudita è prima di tutto perché lui è il più intelligente dei vecchi tromboni. O, per dirla secondo le convenienze, degli ‘antimoderni’. Questa categoria piena di distinzione, divisa tra il dandysmo e la malinconia aggressiva, è stata analizzata da Antoine Compagnon (Gallimard). È una categoria vivificante, poiché striglia per bene l’idiozia moderna; educativa, poiché precisa la presenza dei morti; ma sovente sterile, perché il suo sguardo è falsato da troppa cattiva fede ed ebbrezza nostalgica. In breve, l’‘antimoderno’ passa il suo tempo a denunciare ciò che lo circonda mentre contempla degli antichi affreschi in un’antica caverna. Quando un martello pneumatico fa un buco, è come nella celebre scena del film Roma, di Fellini: buona o cattiva che sia, l’aria entra nella caverna e cancella tutto – e i commenti prima di tutto.

Oltre al riferimento a una scena indimenticabile del cinema di Fellini, l’articolo ha portato con sé il ricordo indelebile di un altro articolo sulla questione ‘moderni e antimoderni’, ben più importante. Era il 1989, e Giulio Bollati aveva appena preso le redini della casa editrice Boringhieri (ribattezzata Bollati Boringhieri); nel giro di pochi anni avrebbe costruito un progetto editoriale di grande forza, tanto da lasciare una traccia duratura anche dopo la sua scomparsa. Ma naturalmente il 1989 è stato anche l’anno della cosiddetta ‘caduta del muro di Berlino’, e dell’inizio di un attacco frontale alla cultura progressista di cui i miserabili governanti attuali non sono che gli ultimi epigoni: in questo simili ai soldati che passano sul campo di battaglia per finire i feriti e, se possibile, derubarli. Era l’inizio di un’equazione, condotta in esibita cattiva fede, tra progressismo e stalinismo, fra Lumi e Terrore. Pietro Citati, in un articolo su Repubblica dedicato alla Normale di Pisa, si fece portavoce di questa prima ondata di vendette contro la cultura ‘egemone’ della sinistra; Giulio Bollati gli rispose, sempre sulla Repubblica, con questa ‘lettera aperta’ veramente memorabile.

Citati è un altro scrittore di cui forse non finirò mai un libro, pur avendone amato e studiato tanti scritti, pur ammirandone profondamente il controllo stilistico, pur riconoscendogli la statura del maestro. Ma la lettura di questo pezzo di Bollati (non l’ho trovato in internet, e dunque lo trascrivo qui), a oltre vent’anni di distanza dall’uscita, fa capire molte cose sulla cultura italiana di ieri e di oggi, oltre a essere una critica fortissima e intelligente ai tanti eruditi che si pongono sotto le protettive ma a loro volta indifese ali dei classici, rifiutando il rapporto vivo e dialettico con la modernità. E per tornare ai temi più consueti a Fierrabras, non è che nel campo musicale questi personaggi siano una rarità; anzi, direi che la chiusura, l’elitarismo, il distacco dal presente esibito nel linguaggio oltre che nella scelta degli argomenti siano la norma e il modello perfino tra i critici e i musicologi più giovani.

Il ritratto di François René de Chateaubriand che medita sulle rovine di Roma è quello famosissimo dipinto nel 1808-09 da Anne-Louis Girodet; l’originale è in una collezione privata, ma un’ottima copia d’epoca (a lungo ritenuta originale) è conservata al Musée d’histoire de Saint-Malo.

25 Giugno 2009 § § permalink

Fare un film su una composizione musicale è un compito difficile e pericoloso per un regista; farlo non avendo alcuna intenzione di illustrare, ma con il coraggio di aggiungere una sceneggiatura e una drammaturgia alla musica ed eventualmente al testo cantato, è un caso più unico che raro. Lascia dunque abbastanza stupiti scoprire la bellezza di un film come War Requiem di Derek Jarman, e accorgersi di quanto poco sia stata considerata questa pellicola fuori dalla Gran Bretagna, da parte sia degli appassionati di cinema sia da quelli di musica. Eppure non si tratta di un’opera minore; anzi, qualcuno sostiene che si tratti del suo massimo capolavoro.

Girato da Jarman e prodotto da Don Boyd nel 1989, War Requiem è una grandiosa lettura visuale e drammatica della composizione che Benjamin Britten scrisse nel 1961–62 per l’inaugurazione della cattedrale di Coventry restaurata dopo le bombe incendiarie sganciate dalla Luftwaffe nel 1940. Fatta eccezione per un lungo piano sequenza iniziale, la sua storia si dispiega sulla incomparabile incisione che Britten stesso ne fece, con l’amato Peter Pears, Dietrich Fisher-Dieskau e Galina Vishnevskaya nel 1963 (l’orchestra era la London Symphony); un tenore inglese, un baritono tedesco e una soprano russa, a rappresentare le tre grandi nazioni in guerra (anche se alla prima esecuzione, quella avvenuta nella nuova cattedrale di Coventry il 30 maggio del 1962, alla Vishnevskaya era stato impedito di partecipare dal ministro della cultura sovietico). Britten non era certo la persona più adatta né alle solenni celebrazioni di marca guerriera, né alle grandi architetture religiose, e come si sa ne ricavò una delle opere di più profonda e radicale denuncia nei confronti dell’assurdità e crudeltà della guerra che mai sia stata fatta attraverso la musica; una straordinaria riflessione sulla violenza, la morte, l’amore e la poesia che mi sembra non avere paragoni nell’intera storia della musica.

Al testo latino della messa di Requiem, con il quale da ateo non si sentiva presumibilmente a proprio agio, Britten scelse di inframmezzare alcune poesie del più straziante e lirico dei poeti-soldati della prima guerra mondiale, Wilfred Owen, morto al fronte in circostanze tragiche una settimana prima della firma dell’armistizio. Si tratta di poesie che appartengono al cuore della letteratura inglese sulla Grande Guerra, intrise di un senso della pietà e di non pacificato dolore che rappresentarono il più violento urlo contro l’assurdità bellica che la letteratura dell’epoca abbia creato: il famoso Anthem for Doomed Youth (Inno per la gioventù condannata), o The Parable of the Old Man and the Young (La parabola del vecchio e il giovane), aspro sovvertimento del sacrificio di Isacco, o ancora la straordinaria, incompleta Strange Meeting (Strano incontro), in cui è descritto un allucinato e commovente incontro con un soldato nemico, sono liriche che racchiudono il pensiero di Britten sulla guerra più di qualsiasi dichiarazione genericamente pacifista. » Read the rest of this entry «

27 Maggio 2009 § § permalink

L’Italia sta marcendo in un benessere che è egoismo, stupidità, incultura, pettegolezzo, moralismo, coazione, conformismo: prestarsi in qualche modo a contribuire a questa marcescenza è, ora, il fascismo. Essere laici, liberali, non significa nulla, quando manca quella forza morale che riesca a vincere la tentazione di essere partecipi a un mondo che apparentemente funziona, con le sue leggi allettanti e crudeli. Non occorre essere forti per affrontare il fascismo nelle sue forme pazzesche e ridicole: occorre essere fortissimi per affrontare il fascismo come normalità, come codificazione, direi allegra, mondana, socialmente eletta, del fondo brutalmente egoista di una società.

Ho visto Pasolini. Un delitto italiano di Marco Tullio Giordana, e letto il romanzo-inchiesta pubblicato da Mondadori con lo stesso titolo; mi sono sembrati entrambi molto interessanti e al tempo stesso piuttosto deboli – anche se sono riusciti nell’intento di fare brevemente riaprire l’ormai impossibile inchiesta. Mi sono sembrati deboli perché indagano i fatti, come sempre è successo per questo delitto, sotto l’abbagliante cono di luce della personalità e dell’opera di Pasolini. Non credo sia un’operazione sbagliata nelle premesse – come si potrebbe, d’altro canto, isolare i fatti da quel contesto umano, politico e culturale di cui Pasolini era un protagonista di primissimo piano? Credo tuttavia che sia un’operazione destinata inevitabilmente al fallimento: troppo forte la tentazione di trovare una giustificazione e una predestinazione nelle parole di un poeta lucidissimo (non è affatto un ossimoro) e di un intellettuale violentemente determinato a indicare le tante vie e i tanti responsabili del disfacimento della società italiana. E cercare una predestinazione significa anche attenuare il senso di una perdita incolmabile e assurda, proprio nel momento in cui si manifesta la sua profondità e assurdità.

Il film contiene alcuni brani molto belli tratti dagli scritti e le poesie di Pasolini, e così mi è tornato in mente il frammento sopra riportato, tratto dalla risposta che egli scrisse a due lettori del settimanale comunista “Vie nuove”. Era il 6 settembre 1962, e da due anni teneva una rubrica intitolata “Dialoghi con Pasolini”; “Vie nuove”, fondato nel 1946, era un periodico politico di taglio ‘popolare’, che si rivolgeva in particolare ai più giovani. In una lettera, due lettori torinesi gli avevano domandato perché secondo lui l’idea fascista esercitasse tanto fascino sui giovani, e Pasolini aveva risposto raccontando un aneddoto. Poco tempo prima aveva concesso un’intervista a una giornalista colta, determinata e di impostazione laica e liberale (oggi probabilmente si direbbe ‘di sinistra’). Erano andati insieme a Ostia, avevano parlato come amici, fatto il bagno insieme. Pasolini le aveva parlato apertamente di sé, e aveva amichevolmente ascoltato le confidenze che la donna gli aveva fatto. Lei aveva un figlio neofascista, con cui quotidianamente lottava e discuteva; era la sua spina nel fianco, il suo dolore. Al termine dell’intervista si erano salutati in amicizia, come persone accomunate da una ricerca ideale. Qualche settimana dopo, era uscito l’articolo: offensivo, indegno, colmo dei pregiudizi sulla sua persona che Pasolini detestava e a cui da sempre si ribellava. Tanto più indegno in quanto scritto da una persona che aveva gli strumenti per capire, e per fermare lo scempio. In conseguenza di questo, si chiedeva in che cosa consistesse il fascismo del presente, ed ecco arrivare questo passaggio straordinario e profondissimo.

Basta guardarsi attorno per vedere quanto fosse lucida questa visione. Il “benessere che è egoismo, stupidità, incultura, pettegolezzo, moralismo, coazione, conformismo”. L’articolo si chiudeva con una sorta di maledizione biblica, che forse si è nel tempo trasformata in mera premonizione. Il figlio fascista era la conseguenza e il ‘contrappasso’ del fascismo mascherato della madre, del suo prestarsi a “contribuire a questa marcescenza”. L’anatema è divertente e doloroso, con quell’eco da tragedia greca; divertente perché vagamente ironico, terribile perché offre a noi nipoti una desolante spiegazione della realtà durissima da cui siamo assediati, interiormente ed esteriormente: “Che vi vengano figli fascisti – questa la nuova maledizione – figli fascisti, che vi distruggano con le idee nate dalle vostre idee, l’odio nato dal vostro odio”.

Ancora una volta la bellissima foto non so di chi sia. Lo scoprirò, promesso. Il brano è tratto da quella miniera inesauribile di idee, stimoli e grande scrittura civile che è il “Meridiano” di Pasolini Saggi sulla politica e sulla società (Mondadori, 1999; la risposta alla lettera si trova alle pp. 1014–18).

21 Maggio 2009 § § permalink

Il rapporto tra autore e libro talvolta ricorda quello fra cane e padrone. Li vedi insieme e ti sembra che l’animale rassomigli all’uomo, ne abbia assunto i tratti somatici e gli atteggiamenti; non saprai mai se è una tua fissazione – perché hai in testa quell’aspetto un po’ dinoccolato del padrone, magari, e lo stai iniquamente proiettando sul cane. Dinoccolato è il padrone, dinoccolato ti sembra anche il cane.

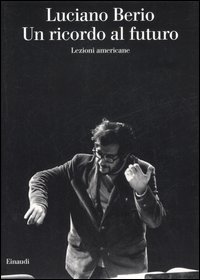

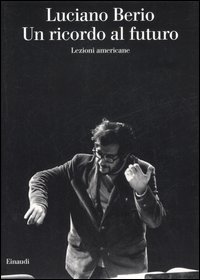

Io non ho conosciuto Luciano Berio, e non potrei dire se fosse dinoccolato (ma non mi pare proprio per niente). Però ho cercato più volte di conoscere la sua opera, e posso dire che Un ricordo al futuro, il libro che raccoglie le trascrizioni delle sue “lezioni americane” (Einaudi 2006, a cura di Talia Pecker Berio) le rassomigli molto. Berio ha dottissimi esegeti e allievi micidiali capaci di scagliare spaventosi anatemi, e allora metto in fila qualche caratteristica del libro, faccio finta di attribuirla solo al libro e poi passo velocemente oltre, perché non è di tutto il libro che vorrei parlare, ma di un preciso capitolo (di una precisa conferenza).

Dunque: il libro è scritto con una stranissima alternanza di zone decisamente criptiche e passaggi di canto spianato. Il libro ha delle intuizioni che ti fanno chiudere gli occhi e vedere quello che non avevi mai visto, e dei momenti che ti ricordano i pantaloni a zampa d’elefante del babbo. Il libro ha dei passaggi, a volte pagine intere, che le rileggi una, poi due, poi tre volte per capire di cosa sta parlando, e poi vai avanti facendo finta di capire, perché non ha voglia di commiserarti a ogni pagina. Il libro manifesta un amore sconfinato per l’intelligenza; un amore che a volte fa quasi paura, perché non sempre il fuoco dell’intelligenza basta a scaldarti dalla testa ai piedi; e perché magari ti è capitato di leggere autori che erano meno innamorati dell’intelligenza, ma in questo ti sembravano perfino più intelligenti; ma in ogni caso ti fa venir voglia di essere più intelligente (che è come cercare di diventare più alti). Il libro, in ogni singola conferenza, mostra uno strano equilibrio fra trattazione puntuale e divagazione improvvisa. Il libro infine sembrerebbe un sistematico panorama, ma ti rimane in testa soprattutto per molti brevi passaggi in cui ti soffia nell’orecchio intuizioni e idee molto brillanti.

Dimenticare la musica

Sei bellissime conferenze tenute nel 1993–94 come titolare della cattedra di poetica Charles Eliot Norton alla Harvard University. Quella stessa cattedra che pochi anni prima aveva ispirato le Lezioni americane di Calvino, e qualche anno prima ancora The Unanswered Question di Bernstein, e prima ancora Musica e immaginazione di Copland, e prima ancora La poetica della musica di Stravinsky. E tanti, tanti altri, fra cui il recentissimo La musica sveglia il tempo di Daniel Barenboim. Sei diversi temi, tutti molto cari alla poetica di Berio. Ma fra tutte, la lezione che mi è sembrata più interessante, per quanto breve e per certi versi imperfetta, è la terza, dedicata alla memoria nella musica e al rapporto con il passato. Il titolo, bellissimo, è “Dimenticare la musica”.

Sei bellissime conferenze tenute nel 1993–94 come titolare della cattedra di poetica Charles Eliot Norton alla Harvard University. Quella stessa cattedra che pochi anni prima aveva ispirato le Lezioni americane di Calvino, e qualche anno prima ancora The Unanswered Question di Bernstein, e prima ancora Musica e immaginazione di Copland, e prima ancora La poetica della musica di Stravinsky. E tanti, tanti altri, fra cui il recentissimo La musica sveglia il tempo di Daniel Barenboim. Sei diversi temi, tutti molto cari alla poetica di Berio. Ma fra tutte, la lezione che mi è sembrata più interessante, per quanto breve e per certi versi imperfetta, è la terza, dedicata alla memoria nella musica e al rapporto con il passato. Il titolo, bellissimo, è “Dimenticare la musica”.

Sono dodici pagine, e come le altre conferenze sembrano più un invito alla riflessione che una trattazione complessiva, ma sono molto dense di stimoli per chiunque si interessi alla musica di oggi, intesa sia come interpretazione sia come composizione. Vi fanno ritorno alcuni dei temi che attraversano tutto il brevissimo libro, e che sono cari alla poetica di Berio. Vorrei per esempio citare la frase iniziale, molto bella:

Ci sono mille modi di dimenticare la musica e a me interessano i modi attivi di dimenticarla, piuttosto di quelli passivi e inconsapevoli. In altre parole, mi interessano le amnesie volontarie, anche se il desiderio e il tentativo di possedere e di ricordare tutta la storia, di tutti i tempi e di tutti i luoghi, è un aspetto costitutivo del pensiero moderno; e anche se i mezzi per soddisfare questo desiderio certamente oggi non mancano.

C’è, da parte di chi ascolta, la tendenza a ricordare tutto il passato musicale come fosse un bene di consumo a lui contemporaneo. Tale tendenza ha un suo senso, perché il passato, per l’ascoltatore, è la risorsa più disponibile del sapere musicale; ma essa assume talvolta i caratteri di una inconsapevole frustrazione ideologica, avendo alle sue radici non tanto un plausibile codice di valori musicali quanto condizionamenti di mercato.

L’idea del passato musicale non come una grande biblioteca della salvezza umana (non saprei altrimenti come definirla), ma come un supermercato della confezione musicale ricorre più volte, con molteplici risonanze in questo libro. Ma poco oltre, dopo avere pagato il giusto debito estetico a Adorno, c’è una frase che mi ha colpito per come sistema le numerose e diffuse tentazioni di estenuazione del testo basate sulle microvariazioni interpretative, e il loro rapporto con il mondo del consumo:

Ma la conservazione del passato ha un senso anche negativamente, quando diventa un modo per dimenticare la musica. L’ascoltatore ne ricava un’illusione di continuità che gli permette di selezionare quanto pare confermare quella stessa continuità e di censurare tutto quanto pare disturbarla. Questa è la ragione per cui spesso l’esecuzione musicale sembra avere una vita autonoma: diventa una specie di mercanzia indifferente alla musica che dovrebbe servire. Per quanto diversificate possano sembrare le varie maniere di esecuzione, sono tutte profondamente radicate, insisto, nella società di consumo piuttosto che nel mondo delle idee.

Il virtuosismo dell’intelligenza

Quello della memoria e del rapporto con il passato è uno di temi che toccano con più intensità chiunque abbia a che fare con la musica. Una volta si sarebbe specificato “con la musica classica”, ma oggi esso riguarda in maniera altrettanto profonda il jazz e il rock. Molti compositori, da Brahms a Mahler a Stravinsky (ma anche un autore straordinario e atipico come Valentin Silvestrov, su cui mi piacerebbe tornare presto) sarebbero incomprensibili senza il desiderio, anche inconscio, di riflettere su questo rapporto. Berio stesso, in questa conferenza, dedica un passaggio molto interessante a Mahler, autore che “solitario all’interno di se stesso, elabora un discorso fatto di forze in contrasto e, appunto, complementari, esibendo in uno stesso fiato, segnali melodici banali e concezioni originali istituzionalmente incompatibili fra loro, trascendendo gesti musicali privati in dimensioni spiritualmente visionarie mai udite prima”.

Molto altro ci sarebbe da dire su questo testo, e sulle brevissime e dense analisi della Sequenza III (per voce sola) di Berio o del balletto Agon di Stravinsky che contiene. Ma preferisco chiudere qui il fin troppo lungo post, con un’altro passaggio che mi è piaciuto molto, e che offro all’altrui riflessione dopo averlo io stesso rimasticato a lungo. Si parla ancora dell’interpretazione, e nella sua lapidarietà si intravedono in filigrana tante vicende della vita e della poetica di Berio:

L’unica forma di virtuosismo degna di questo nome è il virtuosismo dell’intelligenza, capace di penetrare e rendere mondi musicali diversi.

Amare il passato, conoscerlo e farlo vivere con rispetto nel presente dell’interpretazione e della riflessione, ma saperlo anche dimenticare per affrontare in una prospettiva fresca e fiduciosa il futuro. Pur nella (mia) semplificazione estrema, mi sembra che siano non solo le parti migliori dell’estetica di Berio, ma un progetto interessante per tutti. Compositori e non.

Nella foto iniziale, il cui autore non ho ancora individuato, Luciano Berio insieme a Cathy Berberian (qui per un ricordo della Berberian)