26 Novembre 2013 § § permalink

Sur un mince cristal, l’hyver conduit vos pas;

Le précipice est sous la glace.

Telle est de vos plaisirs la légere surface:

Glissez, Mortels, n’appuiez pas.

Su un fragile cristallo, l’inverno conduce i vostri passi;

Il precipizio è sotto il ghiaccio.

Tal’è la sottile superficie dei vostri piaceri:

Scivolate, Mortali, non affondate il piede.

Ho sempre trovato splendida questa quartina scritta da Pierre-Charles Roy, un poeta francese del Settecento, nemico di Voltaire e di Rameau, librettista di Destouches, satirista violento e livoroso, accademico mancato, autore di una messe di versi, poemi, epigrammi e tragedie, ma ricordato quasi esclusivamente per quattro semplici e a loro modo “letteralmente” superficiali versi.

Comparvero, a quanto pare, per la prima volta in calce a un’acquaforte intitolata L’Hyver, l’inverno, incisa nel 1745 da Nicolas de Larmessin III, da un quadro di Lancret, parte a sua volta di una serie dedicata alle stagioni. Il dipinto raffigurava un laghetto e una fontana ghiacciati. Mentre la seconda è una specie di memento mori, con la sua divinità fluviale raggelata e circondata di stalattiti d’acqua cristallizzata, sul laghetto diverse figure sono intente a pattinare in una scena leggera e vitale, alcune in piedi, altre sdraiate dopo una caduta, una mentre viene aiutata a infilare un pattino con un gesto erotico e galante. Larmessin nell’incisione stringe su tre figure, le due intente alla vestizione e un elegante pattinatore alla Watteau.

Mi sono spesso domandato se Calvino conoscesse questi versi quando scrisse la sua “lezione americana” sulla leggerezza. Non sapevo tuttavia che la sua eco fragile e ghiacciata abbia risuonato anche nei grandi spazi silenziosi dello Zibaldone. E invece, sotto la data del 7 novembre 1820, si legge un meraviglioso appunto che riporto qui nella sua interezza.

Quel detto scherzevole di un francese Glissez, mortels, n’appuyez pas, a me pare che contenga tutta la sapienza umana, tutta la sostanza e il frutto e il risultato della piú sublime e profonda e sottile e matura filosofia. Ma questo insegnamento ci era già stato dato dalla natura, e non al nostro intelletto né alla ragione, ma all’istinto ingenito ed intimo, e tutti noi l’avevamo messo in pratica dafanciulli. Che cosa adunque abbiamo imparato con tanti studi, tante fatiche, esperienza, sudori, dolori? e la filosofia che cosa ci ha insegnato? Quello che da fanciulli ci era connaturale e che poi avevamo dimenticato e perduto a forza di sapienza; quello che i nostri incólti e selvaggi bisavoli sapevano ed eseguivano senza sognarsi d’esser filosofi e senza stenti né fatiche né ricerche né osservazioni né profondità ec. Sicché la natura ci aveva già fatto saggi quanto qualunque massimo saggio del nostro o di qualsivoglia tempo, anzi tanto piú, quanto il saggio opera per massima, che è cosa quasi fuori di se: noi operavamo per istinto e disposizione ch’era dentro di noi ed immedesimata colla nostra natura, e però piú certamente e immancabilmente e continuamente efficace. Cosí l’apice del sapere umano e della filosofia consiste a conoscere la di lei propria inutilità se l’uomo fosse ancora qual era da principio, consiste a correggere i danni ch’essa medesima ha fatti, a rimetter l’uomo in quella condizione in cui sarebbe sempre stato s’ella non fosse mai nata. E perciò solo è utile la sommità della filosofia, perché ci libera e disinganna dalla filosofia.

Tutta la sapienza umana, dice Leopardi, e forse non voleva esagerare. Pensare per liberarci dal peso del pensiero: quanto è vero. Glissons, allora. Non affondiamo, Mortali.

19 Novembre 2012 § § permalink

Che un grande scrittore come Philip Roth decida di andare in pensione, per così dire, e lo annunci in modo tale da fare del suo proposito il tema letterario più dibattuto del momento, è cosa che dovrebbe fare sorridere. Ma confesso che un particolare della faccenda, così come è stata riportata dalla stampa di tutto il mondo, non riesco a levarmelo dalla mente. Mi perseguita; mi sembra un’immagine troppo forte per non essere stata creata intenzionalmente, e mi domando perché.

Cosa fa al mattino l’autore del Lamento di Portnoy e di Pastorale americana, ora che ha smesso di lottare con le parole? Poteva dire tante cose, ma ne ha detta una che fa un male boia.

Al mattino si sveglia e gioca con l’iPhone.

Se l’è appena comprato, e come tutti, a quanto pare, ci gioca. Come tutto il mondo, come tutti i suoi lettori, come tutti quelli che non lo leggono e forse non lo leggeranno mai. Lui gioca con quella che gli osservatori del secolo hanno definito l’invenzione del secolo, creata dal genio del secolo. Finalmente, dice Roth. Non ne potevo più.

Non so spiegare perché, ma fra tutti gli inutili commenti questo particolare, anzi questa immagine, mi sembra umanamente insopportabile. E forse non ce n’è motivo. Ma il fatto è che la scrittura, come l’amore, mi sembra una lotta che riguarda due forze immaginarie contrapposte, inscindibili, necessarie l’una all’altra. La lotta con la parola è anche la lotta per l’ascolto, e forse ci sono momenti in cui ti accorgi che che non hai niente da dire, perché non c’è niente che possa essere ascoltato fra le cose che potresti avere da dire.

O almeno, non c’è niente che possa essere ascoltato dalle persone di cui le tue parole hanno bisogno per poter essere dette. E allora fai come loro, lasci perdere. Finito.

Ma chi è che ci perde veramente, in questo gioco?

6 Novembre 2012 § § permalink

Mi sono spesso domandato che cosa significhi questa valanga di attività economiche, di pubblicazioni, di riflessioni, questo parlottio incessante sul cibo. Mangiare. Annusare, masticare, gustare, deglutire, digerire, espellere sembrano essere diventate le attività culturalmente più pregnanti della nostra civiltà.

Qualche giorno fa, sulla Repubblica, l’insegnante e scrittore Marco Lodoli ha pubblicato un interessante articolo sulla fine della cultura umanistica nel quale si interroga, apparentemente senza amarezza – ma fra le righe c’era, eccome – sul perché agli studenti della scuola superiore in cui insegna, le parole delle materie cosiddette umanistiche – la storia, la letteratura e la filosofia prima di tutto – suonino totalmente estranee e inutili. Non sanno che farsene di una cultura fatta di morti, dice. Per affrontare la complessità del presente hanno bisogno di qualcos’ altro. Hanno bisogno di energia.

Ecco, forse la fissazione culturale col cibo dipende da questo: non siamo più in grado di portare le profonde riflessioni che la cultura umanistica ci ha consegnato a un’elaborazione tanto avanzata da permetterci di farle influire sul nostro enigmatico e complesso presente. Quella del cibo è una cultura che si assimila attraverso la mente ma soprattutto attraverso i tessuti, gli organi della digestione, i fluidi corporei, i processi chimici. È la cultura che produce energia senza chiedere gradi di elaborazione eccessivi, è una cultura apparentemente democratica (ma è un’apparenza esilissima, e richiede un particolare grado di ottundimento per non dimostrarsi tale), è una cultura energetica su cui la mente può lavorare a piacere, e che dunque permette una continuata e sontuosa occupazione intellettuale: critici culinari, sommelier, cuochi rock-star, assaggiatori crapuloni, dotti, medici e sapienti ormai spuntano come funghi.

E così che la cucina, e la sua cultura, si connettono ad altri elementi della vita associata di oggi, principalmente la palestra, la spa, una certa visione del viaggio, per fornire all’uomo gli strumenti per affrontare le complessità del presente. Il corpo dev’essere ben nutrito, abbronzato, depilato, reso scattante e compatto, la mente dev’essere rilassata dai lunghi massaggi, dalle docce emozionali, dalle acque profumate, da prolungati e frequenti soggiorni nell’immobilità totale di una spiaggia, nel nuoto ritmato sottoriva. Perché del presente non c’è niente da capire. Troppo difficile. Serve solo la forza per affrontarlo, in una direzione a cui si possono imprimere scarti e scelte, ma in qualche modo predeterminati. Posso cambiare ristorante, lavoro, compagno, amici, palestra, destinazione del viaggio, e pensare di stringere così il timone della mia vita. Ma non posso cambiare mentalità. La mia mente è diventata come il corpo: è un muscolo che posso potenziare per renderlo più veloce, più adatto alla competizione sociale, ma non fargli eseguire movimenti per cui l’uso non l’ha forgiato, o per cui ha perso la capacità evolutiva.

Con questo non voglio certo dire che la cucina non sia un’attività ad alto tasso di contenuto culturale: nelle mani di una persona sensibile e consapevole cucinare vuol dire riflettere, ricordare, sognare, ripercorrere strade lontane o sperimentarne di nuove: è una forma di comunicazione affettiva straordinaria e spesso introversa; la famiglia italiana, con i suoi pranzi festivi emozionalmente e relazionalmente impegnativi in questo senso è sempre stata una palestra esemplare. Ma se mi guardo intorno non trovo abbondanza di approcci di questo tipo. Trovo piuttosto il logorante commento, magari al ritorno da un fine settimana di vacanza, su posti in cui “si mangia bene e si spende poco”, su abbuffate, assaggi e spedizioni etiliche dall’opulenza un po’ triste.

Forse è proprio questo a produrre questa assordante, soffocante sensazione di una corsa sempre più veloce, profumata, saporita, snella, armonica, verso un unico grande traguardo. Quale sia il senso di questa corsa e il suo traguardo è molto difficile da capire. Ogni tanto si sente qualche risposta filtrare minacciosa dagli scaffali della cultura umanistica. Allora è il momento di accendere l’iPod.

5 Luglio 2011 § § permalink

C’era da scommetterlo. Ogni volta che c’è uno scontro con la Polizia, ogni volta che dall’altra parte rispetto alle forze dell’ordine si trova qualcosa che parla quel linguaggio rivoluzionario che la sinistra ha deciso di abbandonare – a costo di trasformarsi in un ossimoro vivente – qualche cretino tira fuori Pasolini. Sfogli il giornale, sai che si parla di scontri tra i nefasti ‘black bloc’ e la Polizia, e cominci a pensare: speriamo di no, speriamo che non ci sia il solito miserabile del PD che dice “io sto con Pasolini” – forse ritenendo che Pasolini, espulso dal Pci e perseguitato per il suo radicalismo, sarebbe stato con lui! E naturalmente succede, non c’è niente da fare.

L’in-“utile idiota” questa volta si chiama Dario Ginefra, e dice “Cari ragazzi, rileggete le pagine corsare che Pasolini dedicò ai giovani del Pci”; e subito Matteo Renzi, uno che non si fa mancare mai nulla, nel suo panegirico dei poveri poliziotti pagati 1200 euro cita PPP, perché così le sue misere parole sembrano subito di sinistra; e naturalmente nel suo fine ragionamento accomuna tutti, estremisti a antitav, con una lungimiranza degna di Maroni. (Purtroppo una foto di Renzi accompagna la dichiarazione; una foto che lo fa rientrare di diritto nella categoria dei TTT – i Tell Tale Tie, quelli la cui cravatta racconta più di un’autobiografia: seta lucidissima bordeaux, enorme, annodata come i buttafuori delle discoteche e i mafiosi di Coppola. Racconta le aspirazioni, le frustrazioni e soprattutto la cultura estetica. Uno che per fare una foto di posa si annoda quella cravatta e prende in mano con aria efficiente la cornetta del telefono, della poesia di Pasolini se ne impipa allegramente.)

Io proprio non lo so che cosa Pasolini penserebbe dei black bloc. Ma se mi domando a quale sua pagina io possa chiedere aiuto per capire i fatti della Val di Susa, non mi viene certo in mente la bella poesia dedicata agli scontri di Valle Giulia, perché leggere la protesta della Val di Susa come una manifestazione di lotta di classe, come sembra fare Ginefra, è veramente ridicolo e pretestuoso; penso invece alle pagine, e soprattutto al progetto, di Petrolio, al rapporto tra individuo e potere che descrive, all’intreccio fra interesse economico e degenerazione dell’etica pubblica che disegna. Perché non mi sembra che dall’altra parte, rispetto alla polizia di Stato, ci siano i figli di papà che inneggiano alla rivoluzione comunista. Dall’altra parte, dietro alla cortina di fumo che l’idiozia degli estremisti solleva, c’è forse un movimento antimoderno che è più moderno di ogni moderno, che difende ciò che oggi per l’establishment è indifendibile per definizione, se non talvolta sotto le bandiere tristi e volgari del leghismo. Qualcosa che, se stenta a trovare un simbolo credibile sotto il quale lottare, dovrebbe comunque essere ascoltato con profonda attenzione e rispetto da chi dichiara valori progressisti, al di là di ogni semplificazione e colpevole omissione giornalistica; da chi, soprattutto, non finga di dimenticare quali siano gli interessi in gioco.

Del resto, credo che i poliziotti sappiano meglio di me che non devono aspettarsi da Renzi e Ginefra una lotta per l’aumento del loro stipendio. Quello che mi chiedo è che cosa dobbiamo aspettarci noi cittadini da una sinistra come questa, e che cosa possiamo fare per cambiarla.

NOTA DEL 6–7‑2011: nella sezione Commenti si possono leggere le repliche dell’On. Ginefra (PD, Commissione Trasporti) al post di Fierrbras, e le successive risposte.

30 Aprile 2011 § § permalink

Un gruppo di scrittori, poeti, critici, alcuni rapper, molti studenti: non esattamente il ritratto di una pericolosa cellula terroristica. Eppure nel tendone in cui dovevano riunirsi per festeggiare la conclusione del Palestine Festival of Literature (PalFest), la rassegna dedicata alla scrittura che da quattro anni si svolge, tra incredibili difficoltà, in territorio palestinese, sono stati lanciati dei lacrimogeni dall’esercito occupante. Da quelle parti le cose vanno così, e nessuno sembra stupirsi più di tanto.

Sobborgo di Silwan, a sud di Gerusalemme, quartiere a larga maggioranza palestinese su cui negli ultimi anni si sono concentrati nuovi piani di espansione delle colonie israeliane e un progetto per l’ampliamento di un parco archeologico contestato dai residenti; luogo di forti tensioni e frequenti scontri; luogo di violazione dei diritti umani secondo gli osservatori stranieri, che denunciano il reiterato arresto di bambini da parte della polizia e dell’esercito occupante. Per guadagnare un po’ di sostegno da parte della stampa internazionale contro i preoccupanti progetti dei coloni, è stato issato un tendone, luogo di ritrovo e di scambio di informazioni. È proprio qui che, con un certo coraggio e forse anche con un po’ di senso di sfida, il 20 aprile si è chiuso il festival che per cinque giorni ha riunito, come ogni anno, migliaia di persone intorno alle forze della letteratura palestinese e ad alcuni illustri e meno illustri ospiti stranieri.

Nato nel 2008, il PalFest ha avuto tra i suoi fondatori e sostenitori nomi importanti della letteratura di tutto il mondo, come lo scrittore nigeriano Chinua Achebe, John Berger, Harold Pinter (scomparso nel 2008), il premio Nobel Seamus Heaney, il poeta ‘nazionale’ palestinese Mahmoud Darwish, e molti altri. Gli organizzatori lo definiscono ‘festival itinerante’, cosa che naturalmente, in un paese in cui la difficoltà di spostamento è uno dei segni più tangibili dell’occupazione, assume un significato tutto particolare: quest’anno ha portato nei diversi luoghi delle manifestazioni (Nablus, Jenin, Betlemme, Ramallah, Hebron e Gerusalemme) scrittori e scrittrici come l’egiziana Adhaf Soueif, l’americana Alice Walker (l’autrice di Il colore viola), il pakistano Mohammed Hanif (Il caso dei manghi esplosivi, Bompiani 2009) e molti altri, e li ha fatti incontrare con gli scrittori locali e con il pubblico, in una serie di workshop, letture, dibattiti.

L’appuntamento conclusivo era per le 19.30 sotto il tendone di Silwan, ma gli scontri sono cominciati alcune ore prima, l’aria era irrespirabile per i lacrimogeni e molti ospiti erano stati trattenuti ai posti di blocco, così tutto sembrava essere andato in fumo. E invece hanno aspettato che il fumo si disperdesse, che gli scontri cessassero, e quando ormai era quasi notte sotto quel tendone ci si sono davvero seduti, e hanno letto le loro benedette poesie, e hanno fatto i loro benedetti discorsi, e hanno suonato le loro benedette canzoni. Ne parla un articolo dell’Economist, lo si può leggere anche in alcuni blog e siti come i coraggiosi Rete Eco – Ebrei contro l’occupazione o Invisible Arabs della giornalista Paola Caridi. Se ne può sentire l’atmosfera, tutta particolare, nel video postato dagli organizzatori del Festival su Youtube.

Sono i momenti in cui la letteratura e le arti si riprendono il loro valore di ponte sospeso fra le persone e i luoghi, fra personale e collettivo, allontanandosi da quella fruizione un po’ solipsistica e consumistica che sempre più stanno assumendo nelle nostre vite. Piacerebbe pensare che queste iniziative siano ben viste se non addirittura sostenute dagli occupanti israeliani, poiché ogni occasione di incontro e crescita culturale rappresenta anche un freno al diffondersi del cancro estremista e integralista. Ancora una volta non è così, e viene da chiedersi se non ci sia un metodo in questa sistematica volontà di ostacolare la crescita sociale della popolazione palestinese, in questa obliterazione delle proprie radici culturali, del proprio tessuto sociale e del proprio paesaggio a cui la si vuole spietatamente costringere.

È la storia che racconta nei suoi libri uno dei fondatori e sostenitori del Festival, Raja Shehadeh, scrittore e avvocato nato a Ramallah. Il disgregarsi di una società in stretto rapporto con il territorio, l’umiliazione di una borghesia istruita, fatta di professionisti, commercianti e possidenti terrieri, costretta a emigrare o a vivere in un contesto sempre più contrassegnato dalla violenza e dalla coercizione, e ad assistere infine all’affermazione dell’integralismo, la peggiore delle medicine, quella che uccide il paziente insieme ai sintomi del suo male.

Uno dei suoi libri, in particolare, racconta la storia degli ultimi decenni in Palestina da un punto di vista unico e pregnante, quello del paesaggio e della sua trasformazione. Riprendendo un’antica tradizione palestinese, quella della sarha, il vagabondaggio disintossicante che l’uomo si concede una volta all’anno, Shehadeh ama le lunghe camminate, e ne Il pallido dio delle colline (EDT 2010) racconta 7 di questi viaggi a piedi fra le colline e i wadi della Cisgiordania, distribuite nell’arco degli ultimi venticinque anni; ricorda le luci della civile Jaffa di quando era piccolo, poi lo spostamento coatto verso Ramallah, luogo fino ad allora destinato alla villeggiatura, la scoperta delle colline, con i loro ulivi, i terrazzamenti, il fresco dei rifugi per il bestiame. E poi lentamente il disgregarsi del tessuto sociale, l’abbandono delle terre, la comparsa degli insediamenti sempre più invadenti, l’occupazione e la frammentazione del territorio, gli espropri. Tutto però scandito dal passo di chi cammina e osserva, e camminando e osservando in qualche modo riflette e sorpassa. Un libro che mi ha aiutato molto a capire come stanno le cose al di là delle notizie di cronaca e dei libri di storia. E soprattutto un libro guidato da quella stessa disperata fiducia nella parola e nel pensiero che ha spinto pochi giorni fa un gruppo di pazzi a sfidare la sorte e il rancore dei propri nemici per andare ad ascoltare poesie sotto un tendone che sapeva ancora di gas lacrimogeno.

La foto di Raja Shehadeh è di Chris Boland, ed è stata scattata a Cambridge nel marzo scorso; la persona dietro di lui è lo scrittore inglese Robert Macfarlane.

17 Marzo 2011 § § permalink

Belle le tante feste per l’Unità, bello sentir ricordare i personaggi eroici che hanno lottato per farla nascere. Divertente prima che preoccupante il ritorno del kitsch patriottico. Peccato però pensare di combattere il provincialismo con il regionalismo, il regionalismo col nazionalismo e così via. Anche perché molti ricorderanno che proprio dopo una disastrosa ubriacatura di falso patriottismo era nata la splendida utopia di Ventotene, l’idea di una unica e accogliente patria europea. La parola Europa è la grande assente dalle riflessioni sul presente e il futuro nazionale. Sembra quasi che nessuno ci creda più. Eppure, solo pochi anni fa…

Allora auguri all’Italia, magari nella speranza che dopo tutto questo sventolìo a qualcuno rimanga la voglia di fare un po’ di pulizia. Senza mai dimenticare le parole sante del grande Brassens su “les imbéciles heureux qui sont nés quelque part”. Da meditare ogni giorno di più.

9 Marzo 2011 § § permalink

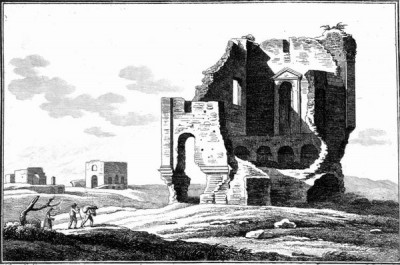

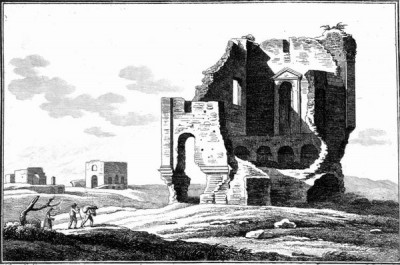

Io sono una forza del Passato.

Solo nella tradizione è il mio amore.

Vengo dai ruderi, dalle chiese,

dalle pale d’altare, dai borghi

dimenticati sugli Appennini o le Prealpi,

dove sono vissuti i fratelli.

Giro per la Tuscolana come un pazzo,

per l’Appia come un cane senza padrone.

O guardo i crepuscoli, le mattine

su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo,

come i primi atti della Dopostoria,

cui io assisto, per privilegio d’anagrafe,

dall’orlo estremo di qualche età

sepolta. Mostruoso è chi è nato

dalle viscere di una donna morta.

E io, feto adulto, mi aggiro

più moderno di ogni moderno

a cercare fratelli che non sono più.

Un frammento, bellissimo e doloroso, di una poesia di Pasolini datata 10 giugno 1962 e inserita poi in Poesia in forma di rosa. Fa parte delle liriche scritte durante la lavorazione di Mamma Roma, e Pasolini la fa recitare al regista della Passione di Stracci nella Ricotta. Qui si può vedere il passaggio del film: la voce a Orson Welles la presta il poeta Giorgio Bassani. Sulla modernità, sul passato, e sulla condizione dell’Italia di oggi, anche se la modernità sembra già, anch’essa, passata.

15 Febbraio 2011 § § permalink

Il presidente di Adelphi, Roberto Calasso, ha stretto pochi giorni fa un accordo con l’erede di Gadda, Arnaldo Liberati, nipote (figlio del fratello) di Giuseppina, la governante che lo scrittore indicò come propria erede universale: a partire da quest’anno, a mano a mano che i contratti per i libri pubblicati da Garzanti scadranno, le opere di Gadda usciranno in una nuova versione presso Adelphi. Si comincia nientemeno che con Accoppiamenti giudiziosi, e già l’anno prossimo uscirà una nuova versione dell’Adalgisa. Seguiranno a breve il Pasticciaccio e La cognizione del dolore. Alla Garzanti resteranno i diritti, fino ad 2032, delle opere complete in 5 volumi a cura di Dante Isella. All’articolo del Corriere della Sera in cui Calasso dava la notizia, ha risposto un comunicato di Oliviero Ponte di Pino, direttore editoriale della Garzanti, in cui si ribadisce che Gadda resterà nelle loro edizioni; nel comunicato, ripreso anche dal Giornale, non è chiarito come, ma dalla successiva risposta di Matteo Codignola, dell’Adelphi, si capisce che a meno di battaglie legali Gadda sarà in futuro disponibile contemporaneamente nei volumi separati Adelphi e negli opera omnia di Garzanti.

Il trasloco

Il passaggio di un autore da un editore all’altro non è certo una novità, e in fondo non è neppure un fatto particolarmente rilevante, anche se l’autore in questione è un gigante come Carlo Emilio Gadda; tanto meno è rilevante o nuovo se a decidere il ‘trasloco’ non è l’autore stesso ma un erede. Si sa, i grandi editori pensano che tutto il mondo giri intorno ai loro cataloghi, e spesso ritengono di stare tirando le fila della cultura nazionale. Chi segue le cose della letteratura sa che normalmente è un’esagerazione, e che sempre più lo sarà nei prossimi anni di rivoluzione digitale. Comunque sia, Adelphi negli ultimi anni ha messo a segno molti di questi ‘colpi di scena’ editoriali, il più clamoroso dei quali rimane forse l’acquisizione delle opere di Borges. » Read the rest of this entry «

17 Febbraio 2010 § § permalink

Ma osserviamo adesso più da vicino il dagherrotipo di questa ragazza immobile. Perché prima ho detto che si tratta di un’immagine “inquietante”? E ancora: perché la sua mano sinistra – a differenza del resto del suo corpo impassibile e impavido – trema?

Trema per l’enormità di quanto stava rivelando di sé al mondo.

Sì, perché questa immagine nasconde (o, al contrario, rivela come più non si potrebbe) una verità esplosiva che nessuno, per più di un secolo e mezzo, ha voluto cogliere, anche se ci viene così palesemente e insurrezionalmente sbattuta in faccia.

Proviamo a guardarla davvero, per la prima volta senza paraocchi e senza diaframmi, questa immagine. Che cosa – con la sua immobilità rotta appena dal tremito della mano sinistra – ci sta rivelando questa ragazza intenta a far arrivare fino a noi il suo composto grido?

Un altro bellissimo scritto di Antonio Moresco, con una tesi sensazionale su Emily Dickinson. Non so quale fondamento abbia, ma è veramente suggestiva – ed è scritta, manco a dirlo, splendidamente. Ancora una volta l’intero pezzo si può leggere sul sito di Il primo amore.

8 Settembre 2009 § § permalink

Con gialle pere scende

E folta di rose selvatiche

La terra nel lago,

Amati cigni,

E voi ubriachi di baci

Tuffate il capo

Nell’acqua sobria e sacra.

Ahimè, dove trovare, quando

È inverno, i fiori, e dove

Il raggio del sole,

E l’ombra della terra?

I muri stanno

Afoni e freddi, nel vento

Stridono le bandiere.

Mit gelben Birnen hänget

Und voll mit wilden Rosen

Das Land in den See,

Ihr holden Schwäne,

Und trunken von Küssen

Tunkt ihr das Haupt

Ins heilignüchterne Wasser.

Weh mir, wo nehm ich, wenn

Es Winter ist, die Blumen, und wo

Den Sonnenschein,

Und Schatten der Erde?

Die Mauern stehn

Sprachlos und kalt, im Winde

Klirren die Fahnen.

Si può anche solo immaginare poesia più bella e profonda di Hälfte des Lebens, “Metà della vita”, di Friedrich Hölderlin? Credo di non esagerare se dico che si tratta di una delle più belle della letteratura europea. Quella prima strofa così sensuale, con una divisione che è un inno alla completezza: la superficie dell’acqua che separa il visibile dall’invisibile, e tutto che sembra volere trapassare, felicemente, da una parta all’altra; la terra con i suoi frutti dell’esperienza – le pere mature – e i suoi fiori selvatici – le rose –, i cigni che nuotando immergendo il collo, “ebbri di baci”, in un sacro, sensuale abbraccio. E l’altra metà, quella dell’inverno, fatta di elementi infertili e impenetrabili – i muri freddi e muti – di segnali privi di desiderio e volontà – le banderuole al vento. Com’è lontana la fiducia nel ciclico tornare delle stagioni che tanta parte della cultura occidentale aveva nutrito, dalla natura di Lucrezio ai meravigliosi mesi di Benedetto Antelami nel battistero del Duomo di Parma – e sul portale del Duomo di Fidenza e su quello di Cremona, e di chissà quante altre architetture romaniche – dai concerti delle Stagioni di Vivaldi a quelle di Haydn. Quello che viene piuttosto da chiedersi e se Wilhelm Müller, l’autore delle poesie che poi Schubert, con folgorante intuizione ha raccolto nella Winterreise, “Viaggio d’inverno”, conoscesse questa poesia. La raccolta di Müller era stata pubblicata sulla rivista “Urania” nel 1823. L’immagine della banderuola segnavento, ‘die Wetterfähne’, così lacerantemente trasfigurata da Schubert, sembrerebbe quasi una citazione letterale. Si potrebbe persino dire che in questi 14 versi sia prefigurato in breve l’intero ciclo schubertiano. » Read the rest of this entry «