28 Febbraio 2011 § § permalink

Riti di passaggio nel mondo dei grandi direttori. A 35 anni Daniel Harding debutta con la New York Philharmonic, e puntuale il New York Times gli dedica un’intervista che, sorprendentemente, prende una piega vagamente malinconica. Il titolo: “Un bambino prodigio cresce e diventa un semplice direttore giovane”.

Volendola riassumere con parole nostre, la sua storia è un po’ questa: un giovanissimo musicista viene venduto per dieci anni come fanciullo prodigio, si ritrova a dirigere le migliori orchestre del mondo intorno ai vent’anni d’età, a ventuno debutta con i Berliner, poi ottiene un contratto con una major discografica, poi inaugura la Scala, poi, poi… Poi si ritrova a 35 anni, con un calendario ancora gremito di impegni, con opportunità che pochissimi direttori suoi coetanei potrebbero avere, ma con un personaggio da reinventare, e forse con una vita un po’ a pezzi. A 35 anni sei un giovane direttore, non sei più ‘il folletto del podio’, l’‘esplosione di energia giovanile’ e le altre terribili castronerie che per dieci anni hanno affollato le poche righe che i giornali concedono ai senescenti critici musicali. Senescenti anagraficamente o più spesso psicologicamente.

Dove abita Daniel? Da nessuna parte. Le sue cose sono in un magazzino, dopo la separazione dalla moglie. Quale grande orchestra dirige? Nessuna in maniera stabile: quelle stesse istituzioni che lo invitavano per divertire un pubblico vecchio e assetato di gioventù come il conte Dracula, lo chiamano ancora perché è un buon nome, perché ancora c’è un po’ di scia dell’effetto ‘folletto’. Ma a parte qualche critico di qualche inserto culturale di qualche giornale confindustriale italiano, il tempo dei peana è passato, e ora viene quello della costruzione di un prestigio, di una credibilità da musicista maturo. Un’impresa tutt’altro che facile, in queste condizioni. Lui nel frattempo si lega a istituzioni con cui può crescere al riparo: Trondheim, in Norvegia; Norrköping, in Svezia; Brema, in Germania.

E adesso due concerti con la New York Philharmonic, per due sinfonie di Mahler. Come dice lui stesso, non è che uno va a New York e con un paio di prove spiega all’Orchestra che fu di Bernstein come si suona la Quarta di Mahler. La sfida è quella di non fare stupidaggini, di guidarli e lasciarsi guidare; quella di creare un rapporto di fiducia e di cercare di crescere ancora, magari anche imparando da loro.

Ma il pubblico, è questo che vuole da Harding? » Read the rest of this entry «

5 Ottobre 2009 § § permalink

Quanti anni sono passati da quando il mercato discografico è entrato nella sua crisi senza fine? Da quanto tempo si assiste all’invecchiamento del pubblico dei concerti classici, al prosciugarsi della spinta estetica e innovativa dello spettacolo dal vivo? Quante spiegazioni sono state cercate, quante vie d’uscita sono state indagate? Nel frattempo, sulla già fragile economia della musica si sono abbattuti il crollo del sistema finanziario, la recessione, i tagli, la disoccupazione. Si è molto parlato della fine di un sistema, così come pareva giunto al capolinea un costume finanziario che aveva portato l’economia mondiale al collasso. E invece, ai primi segni di ripresa, ecco che a Wall Street si vedono rispuntare i superbonus per i manager, i derivati, i titoli spazzatura e via dicendo. E nel mondo della musica? Tanti studi, tanti convegni, tante parole. E nel frattempo, un po’ come a Wall Street, cosa stavano facendo gli intelligentissimi supermanager del big business musicale?

È molto semplice. Stavano cercando un nuovo Bernstein. Quello hanno imparato a fare, quello ancora sanno fare, e quello faranno, perché nel frattempo non hanno maturato nient’altro. In fondo è un po’ come vendere titoli spazzatura: li si occulta in un pacchetto complessivamente attraente sperando che nessuno abbia voglia di guardare troppo a fondo, e li si spaccia per meraviglie. A un certo punto però il sistema cede, e tutti si chiedono il perché. Abbiamo distrutto un mercato drogandolo di tre tenori, di incredibili porcherie crossover per un pubblico umiliato da grande fratello? Abbiamo scavato ogni recesso della volgarità e del kitsch, utilizzato ogni possibile appiglio per rendere appetibile un genere musicale a chi non lo vuole, tirando calci a chi finora ci aveva mantenuto? E ora che, dopo il prevedibile tracollo, qualcosa sembra tornare a muoversi che cosa facciamo? Ricominciamo da capo, naturalmente.

È quello che potrebbe venire in mente a chi osservasse l’incredibile onda mediatica che si diffonde dalla California, in questi giorni, per l’incoronazione di Dudamel a direttore della Los Angeles Philharmonic. Senza un nuovo eroe su cui investire tutti gli spiccioli rimasti, sembra sia impossibile progettare una qualsiasi ripresa. Ed ecco che il passaggio di un giovane (e bravo, per carità) direttore alla guida di una delle grandi orchestre americane non può che diventare un lancio in stile Hollywood, con tanto di brand (Gustavo!), minisiti, tecniche aggressive di marketing e persino un giochino elettronico, finanziato dall’orchestra, che ha fatto il giro del mondo.

È la strada giusta per uscire dalla crisi? Inutile domandarselo: è l’unica che questa industria dello spettacolo, i suoi finanziatori e i suoi improbabili manager, sappiano trovare. Personalmente la definirei una coazione a ripetere che ha del patologico. Ma immagino che trovare qualsiasi altra strada avrebbe comportato così tanto lavoro e così tante sfide intellettuali ed economiche che la sola speranza sarebbe stata da folli. Senza contare, e questo è forse l’elemento determinante, che sarebbe stato tutto infinitamente meno divertente. Il grande business della musica è un vecchio malato che gioca a fare il bambino, diviso tra la flebo e la playstation. Quello che ci chiede è solo di chiudere gli occhi e di giocare con lui; tutto tornerà come prima, promesso.

3 Ottobre 2009 § § permalink

Riemergendo faticosamente da un periodo di lavoro molto intenso (è un modo per giustificare il lungo silenzio di Fierrabras), trovo questo articolo di Pierre Assouline nel suo blog “La République des Livres” (sul sito di “Le Monde”), e lo segnalo per una curiosa coincidenza.

Finalmente un grande libro

Come mi capitò di scrivere in un post della fine del 2007, una delle letture musicali più appassionanti del 2008 (probabilmente il miglior testo sulla musica da molti anni a questa parte) è stato il libro dedicato al Novecento musicale da Alex Ross, il bravissimo critico del “New Yorker” il cui blog da sempre figura nella lista dei siti preferiti di Fierrabras (anche se da quando è uscito il libro si è come prosciugato: destino di tanti bellissimi blog negli ultimi tempi: prima o poi converrà parlarne).

The Rest is Noise, il libro di Ross, è una splendida sintesi delle tante e diverse linee di sviluppo del Novecento musicale; Ross è un profondo conoscitore della musica americana, eppure curiosamente si tratta di un libro profondamente europeo. Europeo perché è basato sui valori, le curiosità, il modo di ragionare e di guardare al bello e al brutto che costituisce la forza (e forse per certi aspetti anche il limite) della cultura europea. Dicono che New York sia la città più europea degli Stati Uniti, e allora bisognerebbe dire che è un libro profondamente newyorkese.

Se mi chiedessero che cosa contiene di rivoluzionario The Rest is Noise, non saprei rispondere su due piedi alla domanda. Basta sfogliarlo per capire che non si tratta di un libro che vuole cambiare le idee di alcuno: non c’è, per dire, lo spirito battagliero della History of Western Music di Taruskin (per citare un’altra opera importante degli ultimi anni). Gli equilibri, gli spazi, le parole su ogni aspetto del mondo musicale sono gli stessi che presumibilmente gli destinerebbe un buon professore di un nostro conservatorio. Strauss, Mahler, Schoenberg, Stravinsky, e via via come di consueto (come è giusto direi), il jazz, fino al minimalismo e al postminimalismo. Ognuno poi ha le sue piccole fissazioni: chi ha seguito il suo blog sa che Ross adora Sibelius, e naturalmente le venti pagine del capitolo “Apparition from the Wood” (sottotitolo quasi compassionevole “The Loneliness of Jean Sibelius”) sono un concentrato di amore e competenza; d’altro canto, per chi scrive, le quattro striminzite pagine dedicate a Bernstein sembrano piuttosto pochine; tra l’altro ben scritte, ma non certo esaurienti. Ma si sa: ognuno ha le sue passioni.

Forse dovendo spiegare perché quello di Ross è un grande libro metterei al primo posto tre elementi: il linguaggio, il taglio con cui la materia è presentata, lo spirito didattico. Ross scrive con una fermezza e un equilibrio nel giudicare, con una competenza tecnica e un rispetto per le diverse correnti estetiche che non è merce comunissima tra le storie della musica non scolastiche. Ma accanto all’aspetto tecnico, ciò che colpisce è la sua voglia di descrivere i personaggi, le atmosfere, gli incontri straordinari che chiunque decidesse di percorre le strade del Novecento musicale farebbe. Un gusto che non rifiuta l’aneddotica senza renderla bozzetto o peggio ancora pettegolezzo. » Read the rest of this entry «

21 Maggio 2009 § § permalink

Il rapporto tra autore e libro talvolta ricorda quello fra cane e padrone. Li vedi insieme e ti sembra che l’animale rassomigli all’uomo, ne abbia assunto i tratti somatici e gli atteggiamenti; non saprai mai se è una tua fissazione – perché hai in testa quell’aspetto un po’ dinoccolato del padrone, magari, e lo stai iniquamente proiettando sul cane. Dinoccolato è il padrone, dinoccolato ti sembra anche il cane.

Io non ho conosciuto Luciano Berio, e non potrei dire se fosse dinoccolato (ma non mi pare proprio per niente). Però ho cercato più volte di conoscere la sua opera, e posso dire che Un ricordo al futuro, il libro che raccoglie le trascrizioni delle sue “lezioni americane” (Einaudi 2006, a cura di Talia Pecker Berio) le rassomigli molto. Berio ha dottissimi esegeti e allievi micidiali capaci di scagliare spaventosi anatemi, e allora metto in fila qualche caratteristica del libro, faccio finta di attribuirla solo al libro e poi passo velocemente oltre, perché non è di tutto il libro che vorrei parlare, ma di un preciso capitolo (di una precisa conferenza).

Dunque: il libro è scritto con una stranissima alternanza di zone decisamente criptiche e passaggi di canto spianato. Il libro ha delle intuizioni che ti fanno chiudere gli occhi e vedere quello che non avevi mai visto, e dei momenti che ti ricordano i pantaloni a zampa d’elefante del babbo. Il libro ha dei passaggi, a volte pagine intere, che le rileggi una, poi due, poi tre volte per capire di cosa sta parlando, e poi vai avanti facendo finta di capire, perché non ha voglia di commiserarti a ogni pagina. Il libro manifesta un amore sconfinato per l’intelligenza; un amore che a volte fa quasi paura, perché non sempre il fuoco dell’intelligenza basta a scaldarti dalla testa ai piedi; e perché magari ti è capitato di leggere autori che erano meno innamorati dell’intelligenza, ma in questo ti sembravano perfino più intelligenti; ma in ogni caso ti fa venir voglia di essere più intelligente (che è come cercare di diventare più alti). Il libro, in ogni singola conferenza, mostra uno strano equilibrio fra trattazione puntuale e divagazione improvvisa. Il libro infine sembrerebbe un sistematico panorama, ma ti rimane in testa soprattutto per molti brevi passaggi in cui ti soffia nell’orecchio intuizioni e idee molto brillanti.

Dimenticare la musica

Sei bellissime conferenze tenute nel 1993–94 come titolare della cattedra di poetica Charles Eliot Norton alla Harvard University. Quella stessa cattedra che pochi anni prima aveva ispirato le Lezioni americane di Calvino, e qualche anno prima ancora The Unanswered Question di Bernstein, e prima ancora Musica e immaginazione di Copland, e prima ancora La poetica della musica di Stravinsky. E tanti, tanti altri, fra cui il recentissimo La musica sveglia il tempo di Daniel Barenboim. Sei diversi temi, tutti molto cari alla poetica di Berio. Ma fra tutte, la lezione che mi è sembrata più interessante, per quanto breve e per certi versi imperfetta, è la terza, dedicata alla memoria nella musica e al rapporto con il passato. Il titolo, bellissimo, è “Dimenticare la musica”.

Sei bellissime conferenze tenute nel 1993–94 come titolare della cattedra di poetica Charles Eliot Norton alla Harvard University. Quella stessa cattedra che pochi anni prima aveva ispirato le Lezioni americane di Calvino, e qualche anno prima ancora The Unanswered Question di Bernstein, e prima ancora Musica e immaginazione di Copland, e prima ancora La poetica della musica di Stravinsky. E tanti, tanti altri, fra cui il recentissimo La musica sveglia il tempo di Daniel Barenboim. Sei diversi temi, tutti molto cari alla poetica di Berio. Ma fra tutte, la lezione che mi è sembrata più interessante, per quanto breve e per certi versi imperfetta, è la terza, dedicata alla memoria nella musica e al rapporto con il passato. Il titolo, bellissimo, è “Dimenticare la musica”.

Sono dodici pagine, e come le altre conferenze sembrano più un invito alla riflessione che una trattazione complessiva, ma sono molto dense di stimoli per chiunque si interessi alla musica di oggi, intesa sia come interpretazione sia come composizione. Vi fanno ritorno alcuni dei temi che attraversano tutto il brevissimo libro, e che sono cari alla poetica di Berio. Vorrei per esempio citare la frase iniziale, molto bella:

Ci sono mille modi di dimenticare la musica e a me interessano i modi attivi di dimenticarla, piuttosto di quelli passivi e inconsapevoli. In altre parole, mi interessano le amnesie volontarie, anche se il desiderio e il tentativo di possedere e di ricordare tutta la storia, di tutti i tempi e di tutti i luoghi, è un aspetto costitutivo del pensiero moderno; e anche se i mezzi per soddisfare questo desiderio certamente oggi non mancano.

C’è, da parte di chi ascolta, la tendenza a ricordare tutto il passato musicale come fosse un bene di consumo a lui contemporaneo. Tale tendenza ha un suo senso, perché il passato, per l’ascoltatore, è la risorsa più disponibile del sapere musicale; ma essa assume talvolta i caratteri di una inconsapevole frustrazione ideologica, avendo alle sue radici non tanto un plausibile codice di valori musicali quanto condizionamenti di mercato.

L’idea del passato musicale non come una grande biblioteca della salvezza umana (non saprei altrimenti come definirla), ma come un supermercato della confezione musicale ricorre più volte, con molteplici risonanze in questo libro. Ma poco oltre, dopo avere pagato il giusto debito estetico a Adorno, c’è una frase che mi ha colpito per come sistema le numerose e diffuse tentazioni di estenuazione del testo basate sulle microvariazioni interpretative, e il loro rapporto con il mondo del consumo:

Ma la conservazione del passato ha un senso anche negativamente, quando diventa un modo per dimenticare la musica. L’ascoltatore ne ricava un’illusione di continuità che gli permette di selezionare quanto pare confermare quella stessa continuità e di censurare tutto quanto pare disturbarla. Questa è la ragione per cui spesso l’esecuzione musicale sembra avere una vita autonoma: diventa una specie di mercanzia indifferente alla musica che dovrebbe servire. Per quanto diversificate possano sembrare le varie maniere di esecuzione, sono tutte profondamente radicate, insisto, nella società di consumo piuttosto che nel mondo delle idee.

Il virtuosismo dell’intelligenza

Quello della memoria e del rapporto con il passato è uno di temi che toccano con più intensità chiunque abbia a che fare con la musica. Una volta si sarebbe specificato “con la musica classica”, ma oggi esso riguarda in maniera altrettanto profonda il jazz e il rock. Molti compositori, da Brahms a Mahler a Stravinsky (ma anche un autore straordinario e atipico come Valentin Silvestrov, su cui mi piacerebbe tornare presto) sarebbero incomprensibili senza il desiderio, anche inconscio, di riflettere su questo rapporto. Berio stesso, in questa conferenza, dedica un passaggio molto interessante a Mahler, autore che “solitario all’interno di se stesso, elabora un discorso fatto di forze in contrasto e, appunto, complementari, esibendo in uno stesso fiato, segnali melodici banali e concezioni originali istituzionalmente incompatibili fra loro, trascendendo gesti musicali privati in dimensioni spiritualmente visionarie mai udite prima”.

Molto altro ci sarebbe da dire su questo testo, e sulle brevissime e dense analisi della Sequenza III (per voce sola) di Berio o del balletto Agon di Stravinsky che contiene. Ma preferisco chiudere qui il fin troppo lungo post, con un’altro passaggio che mi è piaciuto molto, e che offro all’altrui riflessione dopo averlo io stesso rimasticato a lungo. Si parla ancora dell’interpretazione, e nella sua lapidarietà si intravedono in filigrana tante vicende della vita e della poetica di Berio:

L’unica forma di virtuosismo degna di questo nome è il virtuosismo dell’intelligenza, capace di penetrare e rendere mondi musicali diversi.

Amare il passato, conoscerlo e farlo vivere con rispetto nel presente dell’interpretazione e della riflessione, ma saperlo anche dimenticare per affrontare in una prospettiva fresca e fiduciosa il futuro. Pur nella (mia) semplificazione estrema, mi sembra che siano non solo le parti migliori dell’estetica di Berio, ma un progetto interessante per tutti. Compositori e non.

Nella foto iniziale, il cui autore non ho ancora individuato, Luciano Berio insieme a Cathy Berberian (qui per un ricordo della Berberian)

26 Aprile 2009 § § permalink

Questa volta ce l’ha fatta. Dopo essere arrivato nella rosa dei finalisti nel 2003 (con Three Tales, mica con un pezzettino!), 2004 e 2005 quest’anno Reich ha vinto il Pulitzer per la musica con Double Sextet, un pezzo per dodici strumentisti o per sestetto e nastro magnetico che sicuramente presto potremo ascoltare su cd o dal vivo (informazioni sul sito di Boosey).

Il premio consiste in 10.000 dollari e tanta pubblicità, dovuta soprattutto al prestigio di un nome legato alle altre sezioni, quelle per il giornalismo e la letteratura. Ciò detto, osservare la lista dei finalisti e dei vincitori fa un certo effetto. Menotti l’ha vinto due volte, con The Saint of Bleecker Street e con le musiche di The Consul (più una terza con il bel libretto per la Vanessa di Barber); Copland l’ha vinto con Appalachian Spring (era il 1945; pochi anni dopo invece dei premi sarebbero arrivate le bastonate governative); Ives con la Terza Sinfonia; Carter due volte con gli incredibili Secondo e Terzo Quartetto; e poi Virgil Thompson, Walter Piston, Ned Rorem, Colgrass, Del Tredici, Sessions, Harbison, Corigliano, Lieberson (quattro volte in finale, l’ultima con i bellissimi Neruda Songs, ma mai vincitore); John Adams va in finale nel 1998 con i Century Rolls, ma vince nel 2004 con il grande On the Transmigration of Souls. E ancora: Stucky, Ornette Coleman, David Lang, Aaron Jay Kernis. Certo, ce n’è per tutti i gusti; c’è anche qualche assenza – una per tutte, quella oggi vistosissima di Bernstein (fino a non molti anni fa decisamente meno vistosa).

Ma la cosa che mi colpisce di più è questa: potrò sbagliarmi, ma la lista rappresenta bene i gusti musicali e la vita concertistica del tempo; non solo per la quantità di musica più o meno bella ma comunque eseguita (!) che comprende, ma anche per gli alti e bassi dei diversi stili e dei compositori che li rappresentano nel corso degli anni. Dico questo perché non riesco a vedere niente di simile in Italia. Nessun premio ha un prestigio paragonabile, e fra quelli che hanno una certa importanza se non altro per il contesto (penso per esempio alla Biennale Musica di Venezia e ai suoi due Leoni d’oro) l’assegnazione dei riconoscimenti segue palesemente delle strade tutte particolari. Ma se uno guarda al desolante momento dei premi e dei concorsi negli altri campi dell’arte e della cultura in Italia, poi si chiede perché la situazione dovrebbe essere diversa per la musica. E infatti non lo è. Peccato.

11 Febbraio 2009 § § permalink

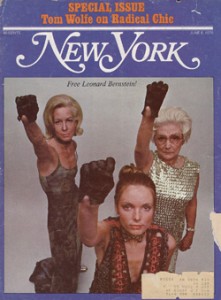

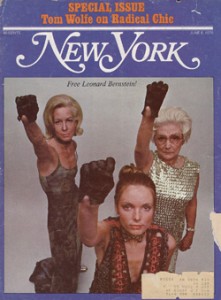

Alcuni giorni fa, il Magazine del “Corriere della Sera” ha pubblicato la traduzione di un bellissimo articolo di Tom Wolfe. Si trattava di un chilometrico, iperbolico e pirotecnico pezzo scritto da Wolfe per ricordare il geniale editore Clay Felker e gli anni d’oro del “New York Magazine”. Purtroppo non l’ho trovato né sul sito del Corriere né su nessun altro sito in italiano, ma questo è l’originale pubblicato dal “New York”. Si parla degli anni migliori del giornalismo di costume, quando l’indagine sulla stratificazione sociale, gli stili di vita e l’individuazione di status è diventata un’arte e un genere letterario. E si parla anche della nascita dell’articolo che ha proiettato lo stesso Wolfe nel firmamento del giornalismo di costume americano; l’articolo che ha creato la definizione poi abusata di Radical chic, e assestato una mazzata micidiale alla coppia più elegante di New York: quella formata da Leonard e Felicia Bernstein.

Riassumo in breve il passaggio dedicato a quell’avvenimento, famosissimo ma sempre divertente. Wolfe una mattina bighellonava nella redazione di una rivista concorrente (Harper’s), quando su un tavolo avvista un cartoncino d’invito; curioso come dev’essere un cacciatore di costumi, lo apre e rabbrividendo scopre che riguardava un party nel celebre attico dei Bernstein a Park Avenue, organizzato in sostegno delle Pantere Nere. La crème dell’alta società bianca che invita le Pantere Nere a un party! Il massimo dell’esausto da stravizi che cerca il brivido perduto con il massimo della gioventù muscolosa e furiosa!

Naturalmente Wolfe si presenta dai Bernstein con in tasca un registratore e tenendo ben visibili una penna e un taccuino (così dice lui, ma i Bernstein hanno sempre sostenuto che si fosse del tutto mimetizzato). Ne nasce uno dei reportage più memorabili degli anni Settanta: occuperà praticamente tutto il numero dell’8 giugno 1970 del “New York”, e insieme a un altro pezzo di feroce satira sociale diventerà molti anni dopo il libro Radical Chic & Mau-Mauing the Flak Catchers, tradotto in italiano da Castelvecchi con il titolo Radical chic. I Bernstein non perdoneranno mai Wolfe e il coraggioso Felker, e ancora molti anni dopo la loro figlia si lamenterà del “tradimento” di avere introdotto un registratore a un party privato. L’articolo è di incredibile perfidia, intelligenza e brillantezza, com’era il Wolfe degli anni della Fiera delle vanità; anche solo la copertina della rivista, che raffigura tre signore un po’ fané, in abito da sera ma con il pugno guantato delle Pantere, è roba da distruggere una credibilità sociale. I pensieri che Wolfe fa esprimere ai padroni di casa non sono da meno. “Piaceranno alle Pantere queste tartine di Roquefort coperte da briciole di noci?”

Se oggi mi viene in mente questo articolo non è solo grazie al pezzo del Corriere, ma perché mi è capitato di leggere il breve appello di Daniel Barenboim, firmato da decine e decine di intellettuali e artisti, e pubblicato sull’ultimo numero della “New York Review of Books”. Scorrere i nomi che hanno sottoscritto l’appello fa una certa impressione: quanta parte dell’establishment culturale! Per una volta, indubbiamente grazie a Barenboim, anche il mondo della musica e ben rappresentato. L’appello dice una cosa semplice come l’acqua fresca: “tanti anni di guerra in Medio Oriente hanno provato che non è così che si arriva alla pace. Fate la pace, please. Dimenticate il passato e create le condizioni per un futuro che rispetti i diritti di tutti, di una e dell’altra parte”. Che strano messaggio. Perché la crème dell’aristocrazia culturale pensa che mettere la firma sotto un documento così possa fare qualcosa per la pace in Palestina? Barenboim ha scritto libri, collaborato con grandi intellettuali come Edward Said, pubblicato diversi ottimi articoli e appelli, persino fondato un’orchestra che raccoglie giovani musicisti delle due parti. Ha una consapevolezza storica e politica che sembra essere ben distante da quella di tanti artisti che lanciano generici messaggi pacifisti; anche per questo un appello così scialbo proprio non riesco a capirlo.

E si affaccia, naturalmente, il dubbio perfido che questo moderatismo genericamente pacifista, imperante nel mondo delle arti ormai da molti anni, ben rafforzato dalla vacuità melodiosa di mille musicisti da “La vita è bella”, impegnati a suonare in playback per Obama o all’Auditorium per Veltroni, siano il nuovo cultural chic contemporaneo. Meno ridicolo del radical chic, forse; sicuramente un bersaglio più difficile anche per il più pungente dei satiristi sociali. Ma comunque una forma di vacuità artistica e intellettuale altrettanto sgradevole. Ma naturalmente è solo un dubbio.

Nella foto in alto, Tom Wolfe negli anni di Radical Chic (non conosco l’autore della foto). Più in basso, il famoso numero di “New York Magazine” quasi totalmente dedicato all’articolo sul party dai Bernstein. Più in basso ancora, Daniel Barenboim prova con la West-Eastern Divan Orchestra, l’orchestra formata da giovani palestinesi e israeliani (foto proveniente da Intermezzo, che ringrazio).

20 Gennaio 2009 § § permalink

“1600 Pennsylvania Avenue” non è solo l’indirizzo della casa che da oggi avrà come nuovi inquilini Barak Obama e famiglia: è anche il titolo della meno conosciuta e rappresentata fra le opere di Leonard Bernstein. Non viene rappresentata perché non si può: la Bernstein Foundation, che raccoglie l’eredità del grande Lenny, lo proibisce; e lo proibisce perché così volle Leonard, quando lo spettacolo, un musical, l’8 maggio del 1976 chiuse i battenti dopo soltanto 7 recite, massacrato dalla critica e deriso dal pubblico. Durante le 13 “anteprime”, conscio del fatto che la debolezza fosse da addebitarsi soprattutto al libretto di Alan Jay Lerner, Bernstein chiamò al capezzale del suo spettacolo tutti i migliori amici, Jerome Robbins compreso, che furono concordi nel considerarlo irrecuperabile. Si potrebbe dire che 1600 Pennsylvania Avenue sia stata la più grande delusione della carriera di Bernstein; eppure fu anche l’opera per la quale, in assoluto, scrisse più musica: più di Candide, più di A Quiet Place. Se si vuole conoscere la storia di questo sfortunato musical, si può leggere il succinto ma preciso articolo di wikipedia.

Il libretto è un intrico di plot e subplot, il cui filo principale era definito dal curioso sottotitolo: “A musical about the problems of housekeeping”, dove la “cura della casa” (housekeeping), visto di quale casa si tratta, assume tutta una serie di significati politici e satirici. In questo filo narrativo principale sono rappresentati 12 presidenti degli Stati Uniti, da George Washington a Theodor Roosevelt (dunque dalla fine del Settecento ai primi del Novecento), ognuno con una propria particolare scena. C’è dunque il bozzetto parlamentare, con Washington e i delegati del Congresso che discutono su quale dovesse essere la capitale degli Stati Uniti, poi John Adams e consorte, quindi Jefferson che organizza un luculliano pranzo ufficiale, Madison che fugge e gli inglesi che tentano di dare fuoco alla Casa Bianca (1812), James Monroe e la moglie che non riescono a prendere sonno e discutono di schiavitù, e così via, fino all’augurio che Roosevelt porge al nuovo secolo. Dal punto di vista musicale, ogni situazione è un diverso pezzo di bravura: arie liriche, duetti, terzetti, concertati, cori, pezzi da ballo con finta musica ottocentesca, una Minstrel parade jazzistica, blues e via dicendo; si prenda per esempio lo strepitoso tour de force di un duetto per il soprano solo che si svolge durante il giuramento di Rutherford Hayes (1877), dove la stessa cantante alterna velocemente le emozioni della moglie del presidente uscente Grant e di quella dell’eletto Hayes, la prima che impazzisce di rabbia per il potere perduto e di invidia per la seconda, che invece conta i secondi che la separano dal diventare finalmente First Lady. Nonostante il fiasco, si tratta di un Berstein in gran forma.

Accanto a questo primo filo narrativo, soprattutto nella prima parte, se ne intreccia un secondo che ritrae la vita dei due domestici neri della Casa Bianca, Lud e Seena, dalla gioventù alla vecchiaia, e attraverso la loro storia (i due si innamorano, si sposano, si confrontano con i diversi presidenti) il problema della schiavitù e poi dei diritti dei neri. A tutto questo si aggiunge un terzo filo narrativo, molto di moda all’epoca e oggi piuttosto demodè: le discussioni della compagnia di attori e cantanti che sta provando l’opera, e che ogni tanto si ferma per analizzare le questioni politiche e sociali collegate. Insomma, una trama forse inutilmente intricata per un totale di più di quattro ore di spettacolo. Troppo sia per il pubblico sia per la critica.

Dopo la morte di Bernstein, pur rimanendo il veto alla rappresentazione (credo che un solo allestimento, nel 1992, superò questa censura), dallo spettacolo fu ricavata una Cantata di 80 minuti circa, che cuciva insieme i numeri musicali più belli, eliminando totalmente il subplot di “teatro nel teatro”: A White House Cantata. Nel 1998 Kent Nagano la incise per la Deutsche Grammophon, con una compagnia di canto (Thomas Hampson, June Anderson, Barbara Hendricks ecc.) che spostava decisamente in ambito lirico il sound e l’impostazione generale dell’opera, mantenendo tuttavia l’orchestrazione originale del musical. È solo da quell’incisione che oggi ci si può fare un’idea di quali perle contenesse 1600 Pennsylvania Avenue, e di quanto varrebbe la pena di riscoprirla. Alcuni numeri della partitura originale furono trapiantati da Bernstein in altri lavori, altri riuscirono a sopravvivere nonostante il veto.

Fra questi ultimi, la bellissima aria di Abigail Adams, la moglie del secondo presidente, che rivolgendosi al domestico ancora bambino gli raccomanda di prendersi cura della Casa anche quando loro non ci saranno più: “Care for this house | It’s the hope of us all”. Un song sofisticato, pieno di quel senso di felicità e facilità inventiva che è la grandezza di Bernstein, ma che lo condannerà per sempre agli occhi della critica più bacchettona.

Melodia, armonia, ritmo e retorica: difficile pensare a qualcosa di più americano di “Take Care of This House”: Frederica Von Stade, sotto la direzione di Bernstein, la cantò nel concerto dell’“Inauguration Day” di Jimmy Carter, 32 anni fa esatti esatti. Oggi il marketing del sogno di Obama ha richiesto ben altro concerto, ma per il grande amore che tutti (spero) portiamo al grande Lenny, può essere di ottimo auspicio rinnovare oggi l’invito di Abigail, con tutto il cuore: take care of this house, Barak. Dato l’inquilino precedente, ne ha molto bisogno.

take-care-of-this-house

“Take Care of This House”, June Anderson (sop.), Victor Acquah (v. bianca), da L. Bernstein, A White House Cantata, London Symphony Orchestra, London Voices, dir. Kent Nagano. Deutsche Grammophon 463 448–2.

Foto in alto: Bernstein a metà degli anni ’70, © Bernice Perry.

30 Giugno 2008 § § permalink

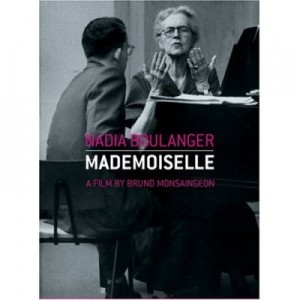

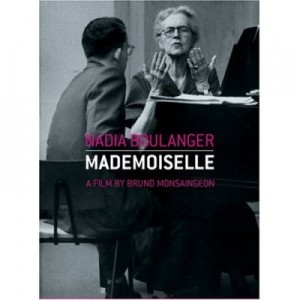

È difficile sopravvalutare l’influenza che Nadia Boulanger ha avuto sulla musica del Novecento. I suoi Mercoledì, durante i quali una cinquantina di studenti e ammiratori, celebri e meno celebri, invadevano il celebre appartamento di rue Ballu 36 – una casa letteralmente traboccante di libri, partiture, strumenti, fotografie e cimeli – sono ormai entrati nella leggenda. “Mademoiselle”, come era affettuosamente definita, vi teneva banco con le sue dottissime analisi, gli ascolti di nuove composizioni, la conversazione sempre elevata e brillante, ma in nessun caso sciatta o salottiera; con i suoi occhiali a pince-nez, così professorali e inconsueti su un volto femminile; con la sua profonda intimità intellettuale con molte delle maggiori menti artistiche del secolo. Fauré, Stravinsky, Valèry, Cocteau, Gershwin, Bernstein, la principessa di Polignac, Szeryng fra i tantissimi frequentatori; un’intera generazione di compositori americani tra i suoi allievi (gli “americani a Parigi” degli anni Venti): Carter, Copland, Piston, Thomson ecc., ma anche molti direttori d’orchestra (Baremboim e Gardiner per fare tre nomi “recenti”); pianisti, come il grande Dinu Lipatti; ma osservare la lista dei frequentatori e degli allievi è sorprendente per l’impressionante escursione temporale e culturale dei suoi ammiratori, da Jaques Ibert a Piazzolla, da Menotti a Philip Glass o a Quincy Jones. Prima donna a dirigere una grande orchestra come la New York Philarmonic, Nadia Boulanger ha rappresentato per anni il concetto stesso di cultura musicale; poi qualcosa ha cominciato a cambiare. La sua distanza dalle tecniche della serialità (distanza nutrita di rispetto e di competenza, come sempre nel suo caso) l’ha resa invisa ai giovani rampanti degli anni Sessanta e Settanta, Boulez in testa, che cominciarono a parlare sprezzantemente del suo entourage come di un mondo di bolsi accademici (la “boulangerie” lo definivano, con una battuta che grazie alla sua facile rozzezza diventò presto celebre).

È difficile sopravvalutare l’influenza che Nadia Boulanger ha avuto sulla musica del Novecento. I suoi Mercoledì, durante i quali una cinquantina di studenti e ammiratori, celebri e meno celebri, invadevano il celebre appartamento di rue Ballu 36 – una casa letteralmente traboccante di libri, partiture, strumenti, fotografie e cimeli – sono ormai entrati nella leggenda. “Mademoiselle”, come era affettuosamente definita, vi teneva banco con le sue dottissime analisi, gli ascolti di nuove composizioni, la conversazione sempre elevata e brillante, ma in nessun caso sciatta o salottiera; con i suoi occhiali a pince-nez, così professorali e inconsueti su un volto femminile; con la sua profonda intimità intellettuale con molte delle maggiori menti artistiche del secolo. Fauré, Stravinsky, Valèry, Cocteau, Gershwin, Bernstein, la principessa di Polignac, Szeryng fra i tantissimi frequentatori; un’intera generazione di compositori americani tra i suoi allievi (gli “americani a Parigi” degli anni Venti): Carter, Copland, Piston, Thomson ecc., ma anche molti direttori d’orchestra (Baremboim e Gardiner per fare tre nomi “recenti”); pianisti, come il grande Dinu Lipatti; ma osservare la lista dei frequentatori e degli allievi è sorprendente per l’impressionante escursione temporale e culturale dei suoi ammiratori, da Jaques Ibert a Piazzolla, da Menotti a Philip Glass o a Quincy Jones. Prima donna a dirigere una grande orchestra come la New York Philarmonic, Nadia Boulanger ha rappresentato per anni il concetto stesso di cultura musicale; poi qualcosa ha cominciato a cambiare. La sua distanza dalle tecniche della serialità (distanza nutrita di rispetto e di competenza, come sempre nel suo caso) l’ha resa invisa ai giovani rampanti degli anni Sessanta e Settanta, Boulez in testa, che cominciarono a parlare sprezzantemente del suo entourage come di un mondo di bolsi accademici (la “boulangerie” lo definivano, con una battuta che grazie alla sua facile rozzezza diventò presto celebre).

È una storia che ci viene oggi raccontata dal riversamento in DVD di un film del 1977 di Bruno Monsaingeon intitolato proprio Mademoiselle, e girato su pellicola in b/n in occasiuone dei novant’anni della Boulanger. Il film dura 80 minuti circa, e se non fosse per il suo altissimo valore documentario si potrebbe dire che è un’opera minore di questo grande regista documentarista. Ma assistere a una lezione della Boulanger, già molto anziana, ascoltare il suo francese coltissimo e perfetto, ammirare l’esibizione naturale e continua di “clartè” del suo pensiero, la prontezza con cui risponde alle domande, a volte un po’ fumose o vagamente petulanti, dell’intervistatore ne fanno uno spettacolo straodinario. Accompagnano la visione due commentatori d’eccezione: il misterioso Igor Markevitch, e il grande Leonard Bernstein, naturalmente seduto al pianoforte.

È una storia che ci viene oggi raccontata dal riversamento in DVD di un film del 1977 di Bruno Monsaingeon intitolato proprio Mademoiselle, e girato su pellicola in b/n in occasiuone dei novant’anni della Boulanger. Il film dura 80 minuti circa, e se non fosse per il suo altissimo valore documentario si potrebbe dire che è un’opera minore di questo grande regista documentarista. Ma assistere a una lezione della Boulanger, già molto anziana, ascoltare il suo francese coltissimo e perfetto, ammirare l’esibizione naturale e continua di “clartè” del suo pensiero, la prontezza con cui risponde alle domande, a volte un po’ fumose o vagamente petulanti, dell’intervistatore ne fanno uno spettacolo straodinario. Accompagnano la visione due commentatori d’eccezione: il misterioso Igor Markevitch, e il grande Leonard Bernstein, naturalmente seduto al pianoforte.

Racconta Monsaingeon nelle note di copertina che originariamente il film si apriva con una scena di Love Story, il film drammatico/sentimentale di Arthur Hiller che a partire dal 1970 ha fatto piangere generazioni di innamorati. Nella trama del drammone, lei, la semplice e bellissima musicista (Ali MacGraw), per sposare lui (Ryan O’Neal), ricco e altoborghese, aveva rinunciato alla borsa di studio a Parigi a cui tanto teneva; lui aveva rinunciato al patrimonio di famiglia e alla brillante carriera connessa. La scena, tagliata dal DVD per una questione di diritti, era quella, precedente al sacrificio, in cui lei comunicava a lui che sarebbe partita per la Francia: aveva finalmente ottenuto la possibilità di andare a studiare a Parigi con la celebre Nadia Boulanger. Cosa non si fa per amore.

11 Dicembre 2007 § § permalink

Dunque la New York Philharmonic terrà un concerto a Pyongyang. Dopo lunghe trattative, la dirigenza dell’orchestra ha reso ufficiale che il governo coreano ha accettato tutte le condizioni; la data dovrebbe essere il 26 febbraio 2008. Zarin Mehta, il presidente dell’orchestra, non ha voluto rivelare molti particolari ai giornalisti, rimandando alla conferenza stampa ufficiale; però ha spiegato quali fossero le principali condizioni poste dall’orchestra al governo coreano: alcune sono comprensibili, altre encomiabili, ma una, in particolare, lascia interdetti.

La prima e più ovvia delle condizioni è quella che riguarda la sicurezza degli orchestrali, e in particolare di quelli di origine coreana. E qui siamo d’accordo. Altre condizioni riguardano aspetti vicini al diritto d’informazione: la presenza di giornalisti locali e stranieri, e la trasmissione in diretta del concerto sulle emittenti nazionali, per evitare di far diventare la serata una passerella per il regime. Encomiabile. Altre condizioni riguardavano gli aspetti pratici e organizzativi: l’impegno a migliorare l’acustica della sala (l’East Pyongyang Grand Theater), la delicatissima questione del trasporto degli strumenti e così via. Ma la richiesta che spicca è quella che riguarda la possibilità, da parte dell’orchestra, di aprire il concerto con l’inno nazionale americano, “The Star-Spangled Banner”.

Che il concerto sia una questione più diplomatica che artistica è sicuro. Come informano tutti i giornali americani, la trattativa è stata seguita con interesse dal Dipartimento di Stato, e commentata molto positivamente alla luce delle recenti aperture di Bush nei confronti del governo di Kim-Jong-il (finora inchiodato saldamente all’asse del male). I paragoni si sprecano: i concerti della Boston Symphony in Unione Sovietica nel 1956, seguiti nel ’59 da quelli della stessa NYP, diretta da Bernstein. O nel 1973, subito dopo la visita di Nixon in Cina, i concerti a Pechino della Philadelphia Orchestra. La capacità della musica di varcare le frontiere e di abbattere le barriere fra i popoli è uno dei luoghi comuni più ricorrenti nel jet-set musicale mondiale. Non certo falso, come tutti i luoghi comuni; solo, diciamo così, facilmente incline all’ipocrisia.

Bernstein era ben conscio del portato politico di un concerto di una delle grandi orchestre americane nel cuore della dittatura sovietica; sicuramente nella NYP c’erano più rifugiati russi (o loro affini) di quanti ce ne siano oggi di coreani. Parlava di Šostakovič nelle conferenze stampa, lo eseguiva, inseriva l’opera di un compositore americano in ogni concerto. Era uno scambio, un segnale, bello e importante. I concerti si aprivano con l’orchestra che intonava l’inno sovietico; il pubblico si alzava in piedi, e ci rimaneva durante l’inno americano. Uno scambio, appunto. Furono molti i commentatori che, anche allora, parlarono di sostegno alla dittatura, di legittimazione eccetera. Eppure non furono necessari particolari sovrattoni patriottici.

Oggi la condizione di aprire il concerto con “The Star-Spangled Banner” sembra quasi uno schiaffo. Perché questa richiesta, se davvero si ritiene che la musica abbia la forza di superare i conflitti e le lacerazioni della politica. Ma davvero, poi, lo si ritiene?

AGGIUNTA DEL 7 MARZO 2008

In realtà Maazel ha diretto “The Star-Spangled Banner” dopo l’inno nordcoreano. In compenso il programma scelto per la serata aveva un aspetto curiosamente elementare nella sua programmaticità, con la Sinfonia “dal Nuovo Mondo” di Dvorák e Un americano a Parigi di Gershwin. Un buon resoconto del concerto, con le sue luci e le sue ombre, può essere letto in questo articolo dell’Economist.

6 Dicembre 2007 § § permalink

Per il suo debutto con la New York Philharmonic, Gustavo Dudamel ha ricevuto dalle mani di Barbara Haws, storica e conservatrice dell’orchestra, una delle tre preziosissime bacchette utilizzate da Leonard Bernstein. Questo per capire quale assurda aspettativa si sia creata intorno al giovane direttore venezuelano. La bacchetta del mago; una cosa più alla Harry Potter che alla Dukas. Dudamel l’ha usata per tutte e quattro le serate alla Avery Fisher Hall; in programma, la “Sinfonia India” di Chávez (pezzo eseguito con la NYP da Bernstein nel 1961), il Concerto per violino di Dvorák con Gil Shaham e la Quinta di Prokof’ev. Il «New York Times» ci avverte che alla quarta sera, martedì scorso, poco prima della fine, la bacchetta di Bernstein s’è rotta. Niente di personale, si dice.